東福寺

東福寺の日本最古・最大級の伽藍 臨済宗東福寺派の大本山である東福寺は、日本最古の最大級の伽藍を有しています。 この寺院は、摂政九条道家によって聖一国師を開山として、1236年に菩提寺の建立が発願され、19年の歳月を経て1…

未分類

未分類

東福寺の日本最古・最大級の伽藍 臨済宗東福寺派の大本山である東福寺は、日本最古の最大級の伽藍を有しています。 この寺院は、摂政九条道家によって聖一国師を開山として、1236年に菩提寺の建立が発願され、19年の歳月を経て1…

未分類

未分類

赤穂浪士で有名な大石内蔵助らを祀る 大石神社は、忠臣蔵で知られる赤穂浪士のリーダー、大石内蔵助をお祀りしている神社です。 大石神社では、赤穂事件で知られる大石良雄やその仲間たちを祀っており、義士祭や大石桜が名物となってい…

未分類

未分類

平安美人さん♡小野小町のゆかり 隨心院は、日本古来の美人の代名詞、小野小町が晩年を過ごしたとされる場所で、小町に関連する多くの遺跡が残されています。 隨心院には、彼女が埋めたとされる1,000通の恋文が眠る文塚や、それら…

未分類

未分類

醍醐天皇が生母の菩提を弔うために建立したと伝えられるこの庭園は、平安時代風の雅な雰囲気を湛えています。中心に位置する氷室池では、赤や白の睡蓮が水面を飾り、池辺には紫色のカキツバタが咲くなど、四季折々の美しい風情が楽しめま…

未分類

未分類

醍醐寺は、真言宗醍醐派の総本山であり、貞観16年に理源大師・聖宝によって創建されました。聖宝は山岳信仰の霊山、笠取山に登り、横尾明神として現れた地主神からこの地を譲り受けたと言われています。 この地から湧き出る醍醐水のそ…

未分類

未分類

山科聖天(双林院)は、夫婦和合、縁結び、商売繁盛のご利益があるとされるパワースポットです。 山科聖天は、毘沙門堂の塔頭寺院である双林院としても知られています。寺院内では、秘仏の大聖歓喜天(聖天さん)をはじめ、約100体の…

未分類

未分類

境内の九頭龍銭洗弁財天は金運UPパワースポット 本圀寺は、京都市山科区にある日蓮宗の大本山で、六条門流の祖山とされています。 この寺院の歴史は建長5年に日蓮大聖人が鎌倉松葉ヶ谷に法華堂を建てたことに始まります。貞和元年に…

未分類

未分類

襖絵が変化する!?JRのCMでも使われた枝垂れ桜が魅力 毘沙門堂は、京都市山科区に位置する天台宗の寺院で、山号は護法山、正式名称は護法山安国院出雲寺です。 本尊は毘沙門天で、天台宗京都五門跡の一つとしても知られています。…

未分類

未分類

どんな願いも一つだけ叶えてくれる!?縁結びや恋愛成就したいならここ 京都嵐山に位置する鈴虫寺は、恋愛成就や縁結びの祈願で知られ、黄色いお守りが人気の寺院です。 この寺院は、京都市西京区にある臨済宗の華厳寺で、山号は妙徳山…

未分類

未分類

竹の寺-地蔵院:360度の緑に囲まれた癒し系パワースポット 京都にある「竹の寺」地蔵院は、360度の緑に囲まれ、仏様の慈悲と竹の生命力が息づくパワースポットです。 季節ごとに変化する美しい楓や、広がる苔の絨毯、そして見事…

未分類

未分類

祇王寺は、京都市右京区の奥嵯峨に位置する真言宗大覚寺派の尼寺です。山号は高松山、院号は往生院で、本尊は大日如来です。 この寺は、「平家物語」で有名な祇王と、彼女の妹である祇女、母の刀自(とじ)、そして仏御前が出家した場所…

未分類

未分類

二尊院は千二百年の時を経ても美しい景観に包まれた天台宗の寺院。 小倉山の麓に広がるこの寺は、百人一首にも詠われた名所であり、紅葉の名所としても知られ、四季折々の風景は息をのむほどの美しさです。 阪急嵐山駅や嵐山電鉄周辺の…

未分類

未分類

破磐神社の創建は約1800年前と伝えられています。 神功皇后が三韓より凱旋の時、忍熊主の難があったため、御船を妻鹿の湊に寄せられ、三野の荘、麻生山で朝敵退治を天神地神に祈られました。 破磐神社起源の「われ岩」 古代からこ…

未分類

未分類

常寂光寺は小倉山の山腹に位置しスるひっそりとした雰囲気の美しいお寺です。安土桃山時代に創建された、日蓮宗の寺院で、本尊には十界大曼陀羅が祀られています。 その静寂で清らかな雰囲気から「常寂光土」に遊ぶかのような趣を感じず…

未分類

未分類

西芳寺は、庭一面に広がる美しい苔から「苔寺」として親しまれています。庭園は35,000平方メートルに及び、国の特別名勝及び史跡に指定されています。 訪問には往復ハガキかオンラインでの事前申込みが必須になります。スティーブ…

未分類

未分類

建勲神社は、明治2年(1869年)に明治天皇の御下命により創建された神社で、織田信長公を祀っています。 明治8年(1875年)には別格官幣社に列せられ、京都の船岡山に社地を与えられました。 その後、明治13年(1880年…

未分類

未分類

常照寺は、1616年に日乾上人によって開創され、鷹峰檀林と呼ばれました。 「吉野門」として知られる山門は、天下の名妓である吉野太夫が日乾上人に帰依し、篤い信仰心をもって、23歳の若さで巨財を投じて寄進したものです。 彼女…

未分類

未分類

光悦寺とは 光悦寺は、江戸初期の文化人である本阿弥光悦が1615年に徳川家康から与えられたこの地に草庵を結び、法華題目堂を建てたことから始まります。 光悦の没後、日蓮宗のお寺となりました。 境内には、大虚庵を含む7つの茶…

未分類

未分類

玉の輿に乗れる神社!?今宮神社 今宮神社は、平安期以前から疫病鎮めに疫神を祀ったと伝えられる社です。その起源は994年(正暦5)に遡ります。都の悪疫を退散させるため、御輿を造営して紫野御霊会を営んだのが今宮神社の始まりと…

未分類

未分類

源光庵は、京都市北区鷹峯北鷹峯町に位置する曹洞宗の寺院で、山号は鷹峰山です。正式名称は「鷹峰山寶樹林源光庵」とされています。また、別称として「復古禅林」とも呼ばれています。本尊は釈迦如来です。 この寺院の本堂には、「悟り…

未分類

未分類

大徳寺は、京都市北区紫野大徳寺町に位置し、臨済宗大徳寺派の大本山として知られる寺院です。山号は龍宝山で、本尊は釈迦如来です。開山は宗峰妙超で、正中2年(1325年)に正式に創立されました。 京都でも有数の規模を誇る禅宗寺…

未分類

未分類

賀茂別雷神社は、古代に山城の豪族である賀茂氏の氏神として知られ、京都では最も古い神社の一つです。一般には賀茂社として知られ、下鴨神社とともに賀茂社の総称で呼ばれています。 神域には清らかな川が流れ、境内にある細殿前の二つ…

未分類

未分類

神泉苑は、平安京造営の際に設けられた宮中附属の禁苑で、大池には天皇や公家が船を浮かべ、歌や花、音楽を楽しんだと伝えられています。ここは、御池通の名前の由来にもなりました。 さらに、弘法大師空海が祈雨の修法を行った場所とし…

未分類

未分類

北野天満宮は、天暦元年(947年)に創建され、全国に約1万2000社ある天神社・天満宮の総本社とされています。菅原道真公を御祭神とし、学問の神様としての信仰が厚く、多くの受験生が参拝に訪れます。 国宝である御本殿は豊臣秀…

未分類

未分類

大報恩寺は、藤原秀衡の孫と伝えられる義空上人によって開創された寺院です。 真言宗智山派の名刹であり、本堂は1227年(安貞1年)に創建されたものであり、京洛最古の古建築として知られています。本堂は国宝に指定されています。…

未分類

未分類

陰陽師を祀る?晴明神社とは? 晴明神社は、平安中期の天文学者である安倍晴明公を祀る神社です。 晴明公は、6代の天皇に仕え、当時の天文暦学から独自の陰陽道を確立し、朝廷の祭政に貢献しました。その功績をたたえて、1007年(…

未分類

未分類

平野神社とは? 794年(延暦13年)、平安遷都の際にこの地に遷座された平野神社は、朝廷にも崇敬され、多くの行幸が行われました。 その後、源氏や平家の氏神としても崇拝されるようになりました。現在の社殿は、寛永年間(162…

未分類

未分類

御金神社は、京都市中京区にある神社で金色の鳥居や黄金色に飾られた神社として知られています。 お金の神様として親しまれており金運アップを願い、多くの参拝者が訪れている金運アップのパワースポット! テレビ番組『突然占ってもい…

未分類

未分類

本能寺は、日本史上最も有名な謀反事件「本能寺の変」の舞台となった寺院です。明智光秀が織田信長に対して反乱を起こしたあの有名な謀反事件です! 京都最大の繁華街、寺町・京極エリアに位置する本能寺は、気軽に訪れることができる有…

未分類

未分類

六角堂は、京都市中心部に位置する寺院で、いけばなの発祥地としても有名です。 この寺院は本堂が六角形をしていることから「六角堂」と呼ばれています。 また、西国三十三所や洛陽三十三所の巡礼地としても知られ、京都の中心を示す「…

未分類

未分類

錦の天神さん 錦天満宮は、通称「錦の天神さん」として親しまれています。錦の天神さんの起源は、999年から1004年の長保年間にさかのぼります。 当時、菅原道真公の生家である菅原院が歓喜寺となり、その後、源融公の旧邸である…

未分類

未分類

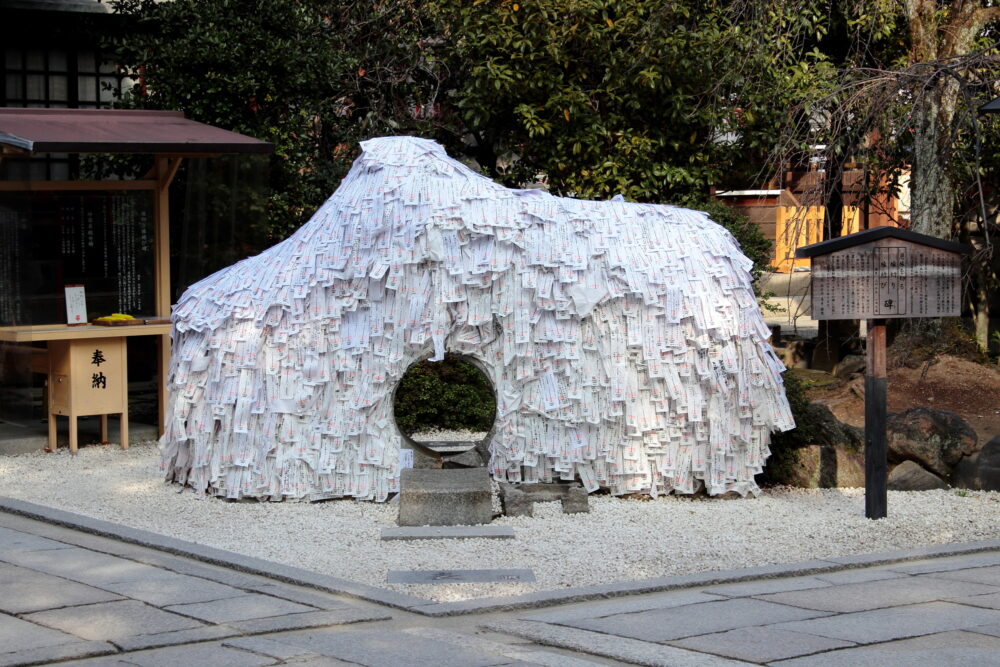

悪縁切り・良縁結びのご利益で知られる神社。 境内には、真ん中に穴のあいた大きな縁切り縁結び碑(いし)があります。 形代(100円程度の志納)に願いを書き、穴をくぐり悪縁を断ち、再び裏からくぐることで良縁を結んでくれるとい…

未分類

未分類

八坂庚申堂は体の不調にご利益があるインスタ映えパワースポット! 「コンニャク封じ祈祷」として知られる病気平癒の儀式は、病名を書いた紙人形をコンニャクに貼り付け、奉書紙で包んで天井から吊るすものです。この行為は、コンニャク…

未分類

未分類

八坂神社のご祭神には素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱御子神がおり、明治維新まで祇園社または感神院と呼ばれていました。 創建に関しては複数の説がありますが、社伝によると斉明天皇2年(656年)に遡るとされ、平安遷都以前の794年…

未分類

未分類

臨済宗建仁寺派の大本山で、1202年に栄西禅師によって建立された京都最古の禅寺です。 1586年には安国寺恵瓊により再興され、かつては五山の第三位の格式を有していました。勅使門は銅板葺の切妻造りで、扉に矢痕が残ることから…

未分類

未分類

高台寺は、豊臣秀吉の正室である北政所(ねね)が夫の菩提を弔うために創建されたお寺です。 小堀遠州作、国指定名勝の庭園をはじめ、重要文化財に指定されている開山堂・観月台・傘亭・時雨亭が残っていて見どころ多数! また、霊屋内…

未分類

未分類

六孫王神社の祭神の源経基は清和天皇の第六皇子貞純親王の子であり、天皇の孫であることから「六孫王」と呼ばれました。 嫡子で六孫王神社を創建した源満仲が清和源氏の武士団を形成したことから「清和源氏発祥の宮」と称されています。…

未分類

未分類

東本願寺は、真宗大谷派の本山本尊は阿弥陀如来の寺院です。1602年・慶長7年に本願寺の12代教如上人が徳川家康から寺地の寄進を受け創建したのがはじまりだと言われています。 この東本願寺は焼失と再建を繰り返し、現在の建物は…

未分類

未分類

京都にある西本願寺は浄土真宗本願寺派の本山です。 正式には龍谷山本願寺といい、西本願寺とも呼ばれています。 浄土真宗は親鸞聖人によって開かれました。親鸞聖人の滅後、末娘の覚信尼が中心となり、廟堂を建て、聖人の遺骨と影像を…

未分類

未分類

東寺は平安遷都の時に羅城門の東西に建立された東西官寺のひとつで当時のままの伽藍配置で寺宝も多数所蔵する京都を代表する名所です。 国宝である五重塔は徳川家光が再建し日本一の高さを誇ります。 特に春の桜と秋の紅葉の時季が人気…

未分類

未分類

野迫川村、荒神岳の頂上にある弘法大師空海ゆかりの高野山の奥社です。 正式名称は荒神社ですが、一般的には立里荒神社と呼ばれています。 日本三大荒神社(他は、笠山荒神、清荒神※)のひとつとされます。 西暦800年頃の創建と言…

未分類

未分類

後醍醐天皇の菩提を弔うため足利尊氏が建立した。臨済宗天龍寺派の大本山で開山は夢窓疎石。 室町時代には京都五山の第一位となった。有名な曹源池庭園は開山・夢窓疎石の作庭。曹源池を中心とした亀山と嵐山を望む池泉回遊式庭園で、優…

未分類

未分類

清水の観音として平安時代以来多くの人々が参拝。 参道を上りつめると、東山の音羽山を背に仁王門、西門、三重塔(いずれも重要文化財)が迎えてくれる。 春の桜と新緑、秋の紅葉と四季折々の美しさを背景にした懸崖造りの本堂(国宝)…

未分類

未分類

修学旅行でおなじみの金閣寺 金閣寺は北山文化の象徴として国内外に知られる名刹です。(修学旅行の見学ツアーでもお馴染みの有名スポットですね) 金閣寺はもともと足利義満が応永4年西園寺家の山荘を譲り受けたものです。義満の死後…

未分類

未分類

伏見稲荷大社とは 伏見稲荷大社のご鎮座は和銅4年されていて、日本全国各地に祀られている稲荷神社の総本宮として名を知られている大社さんです。 伏見稲荷大社は古来「衣食住の大祖にして、万民農楽の神霊なり」と信仰されていて、中…

未分類

未分類

芳徳禅寺の東南山中に位置しているお寺です。 このあたりは柳生家の剣の修行地だった場所といわれています。 天の岩戸から飛んできたと言い伝えられている一刀石が安置されています。 柳生石舟斎が天狗と戦った時に、切りつけた天狗で…

未分類

未分類

室生寺よりも古い歴史をもつ古社で、水の神、竜神を祀る神社です。 平安時代には朝廷から雨乞いの使者が遣わされたといわれ、雨乞いの神として知られています。 室生寺から東、室生川を1㎞ほどのぼった所にあり、この古社からさらに山…

未分類

未分類

高取城跡から西へ下ったところにある壷阪寺は、703年建立の、古くから観音信仰が盛んに行われた霊場です。 平安時代を代表する随筆のひとつ『枕草子』の中で清少納言によって「寺は壷阪、笠置、法輪」と賞賛されたお寺でもあります。…

未分類

未分類

脳天大神は、金峯山寺の蔵王堂から西側へ急な坂を下りた川沿いにある、金峯山寺の塔頭のひとつです。 頭を割られた大蛇(金剛蔵王大権現の変化身)を祀っており、「吉野の脳天さん」と親しまれています。 首から上の病気に霊験あらたか…

未分類

未分類

もとは金峯山寺の格式高い僧坊でしたが、明治の神仏分離によって神社となりました。 源義経が弁慶らと身を隠したこと、後醍醐天皇の行宮であったこと、豊臣秀吉が花見の本陣とした等の歴史的逸話で知られています。 吉水神社には南朝の…