吉崎御坊跡

500年の伝統が息づく国指定史跡。浄土真宗中興の祖・蓮如上人が北陸での布教の中心拠点に選んだ場所で、現在でも付近一帯は「蓮如の里」と呼称されており全国からの参拝者が絶えません。 毎年4月末から5月にかけて盛大に開かれる「…

未分類

未分類

500年の伝統が息づく国指定史跡。浄土真宗中興の祖・蓮如上人が北陸での布教の中心拠点に選んだ場所で、現在でも付近一帯は「蓮如の里」と呼称されており全国からの参拝者が絶えません。 毎年4月末から5月にかけて盛大に開かれる「…

未分類

未分類

大崎八幡宮(おおさきはちまんぐう)は宮城県仙台市青葉区八幡にある国宝に指定された社殿を持つ神社です。 杜の都・仙台の総鎮守として伊達政宗公をはじめ歴代藩公はもとより、城下の人々から「厄除け・除災招福や必勝・安産」の神とし…

未分類

未分類

明智光秀が朝倉氏に身を寄せていた時の住居跡。 天正3年(1575年)、柴田勝家が一向一揆を鎮めるために、現在明智神社のある東大味地区に兵を送り込もうとしたが、光秀は住民を守るため勝家に申し入れをしたと伝えられています。 …

未分類

未分類

福井市中心地にあり、寛永5年(1628年)、福井城内に鎮守として東照宮(徳川家康)を祀ったことに始まります。 明治6年(1873年)に福井藩祖である松平秀康の偉業を称え祀るにあたり、松平春獄によって佐佳枝廼社と命名されま…

未分類

未分類

万治元年(1658)に第4代福井藩主・松平光通が、当時の高僧・大愚禅師に帰依して建てた臨済宗妙心寺派の寺で、歴代福井藩主の菩提寺として知られ、現在も、当時そのままの姿をとどめています。 数百点にもおよぶ文化財が保存され、…

未分類

未分類

仙台東照宮(せんだいとうしょうぐう)は仙台藩二代藩主伊達忠宗公によって1654年に創建された、宮城県仙台市青葉区東照宮にある神社です。 本殿以下4棟が国の重要文化財に指定されております。 東照宮の祭礼は仙台祭と呼ばれ、仙…

未分類

未分類

榴岡天満宮は、学問の神様と言われている「菅原道真」を祀る神社です。 拝殿の前には、丑年生まれの道真にあやかって「撫で牛」があり、人々から篤い信仰を集めてきました。 境内には、江戸時代の俳人・松尾芭蕉による「あかあかと日は…

未分類

未分類

宮城県護国神社は、明治維新以後の戦死・戦没者の御霊約56,000余柱を祀っている神社です。 仙台城跡本丸跡に鎮座し、初詣や七五三等賑わいを見せます。 厄難消除ひょうたん その宮城縣護國神社の本殿前を訪れてまず目を引くのが…

未分類

未分類

仙台駅から車で約50分。 大倉ダムから5km先に平家落人の里として知られ、昔から、一生に一度の大願も叶えていただける如来様として多くの参拝者が訪れます。 特に縁結び、子宝、安全祈願に御利益があるといわれ、御祈祷を受けなが…

未分類

未分類

昭和28年に、東京の名園・堀切菖蒲園からハナショウブ100株を購入したのがはじまりです。 以後も明治神宮はじめ全国の愛好家などから株が寄せられ、現在はその数約300種、3万株のハナショウブが咲く花名所となりました。 メイ…

未分類

未分類

毛越寺の東に隣接する観自在王院跡は、二代基衡夫人が営んだと伝えられています。 寺域は、東西120m、南北240m。 四隅が丸くなった方形の苑池には、巨石を積み重ねた荒磯様の石組、小じんまりした洲浜、東西に長い中島などが点…

未分類

未分類

三代秀衡が造営した無量光院は宇治平等院の鳳凰堂を模しています。 その居館である伽羅の御所に隣接した秀衡寺院でした。 その遺跡のほとんどは水田化していますが、現在でも池跡・中島・堂礎が残っています。 昭和27年の発掘調査の…

未分類

未分類

清衡が平泉に居を構える以前にも、すでにいくつかの寺院が平泉とその周辺に建立されていました。 その一つが西光寺です。 寺法によれば、坂上田村麻呂が蝦夷平定の際、毘沙門天の加護を謝して京の清水寺を模して毘沙門堂を建立。 鞍馬…

未分類

未分類

天台宗別格本山・毛越寺は山号を医王山といい、慈覚大師によって嘉祥3年に開かれました。 平安時代後期に奥州藤原氏二代基衡公と三代秀衡公が金堂円隆寺、嘉祥寺など壮大な伽藍を造営。 その規模は堂塔四十、僧坊五百を数え、わが国無…

未分類

未分類

天台宗・東北大本山。 山号を関山(かんざん)といい、慈覚大師を開山とします。 12世紀のはじめ、奥州藤原氏の初代清衡公が多宝塔や二階大堂など多くの堂塔を造営しました。 その趣旨は前九年役・後三年役という長い戦乱で亡くなっ…

未分類

未分類

遠野郷八幡宮は、遠野郷の総鎮守です。 9月の例大祭や日本のふるさと遠野まつりでは郷土芸能が集い賑わいます。 縁結びのパワースポットとして近年は女性に人気! 境内には珍しい猫神社もあり御朱印も授かることが出来ます。 紅葉は…

未分類

未分類

藤原清衡が、仏像や神領を寄進し、篤く信仰したといわれる神社。南部領内の総鎮守となった所で、現在の社殿は1810年に再建されたもの。 社堂両外側の腰欄間、脇障子、正面格子扉などが見事な彫刻で飾られている。 また、雪の積もら…

未分類

未分類

国指定史跡国見山廃寺跡に隣接しており、彼岸花が沢山咲くお寺です。 極楽寺に隣接する如意輪寺にはヒガンバナの群生地があり、例年9月中旬になると約2万株のヒガンバナが見頃を迎えます。 山門から境内、山の斜面のいたるところで、…

未分類

未分類

奥州三十三観音二十九番礼所。 杉の巨木の参道を昇っていくと、曹洞宗の古刹海岸山普門寺があります。 静寂な佇まいを見せる庭の奥には「三重塔」があり、各層とも軒の意匠に工夫が凝らされていて、気仙大工の独特な技を見ることができ…

未分類

未分類

鎌崎の先端に釜石湾を見守るように立つ釜石大観音。 高さは48.5mで、内部は13階に分かれ、拝殿、三十三観音安置室などのある1~3階を経て4~10階は七福神胎内めぐり、そして12~13階は観音様の抱く魚の上に出る魚籃展望…

未分類

未分類

夕張で最も古い夕張市総鎮守 1889年(明治22年)の北海道炭鉱鉄道株式会社の設立に伴い、夕張炭山と鉄道敷設の安泰祈願のため、当時の登川村夕張炭山字社光に神殿が築造されたのが夕張神社の始まりです。 1894年(明治27年…

未分類

未分類

岩手県二戸市金田一に言い伝えのある座敷わらしは、南北朝時代に6歳で亡くなった祖先、亀麿(かめまろ)が由来と伝えられています。 旅館 緑風荘の敷地内にある亀麿神社は、その「座敷わらし」を祀る神社です。 平成21年10月、大…

未分類

未分類

あの瀬戸内寂聴さんも住職を務めていたことのある、岩手県二戸市天台寺。 みちのくの霊山・八葉山天台寺の開山は、奈良時代の神亀5年。 東北の仏教文化の中心地として、歴史を刻む東北屈指の古刹です。 かつては、排仏毀釈と呼ばれる…

未分類

未分類

周囲の静かな空気を震わせ、高さ15mの滝が飛沫を上げて垂直に流れ落ちるさまは圧巻です。 深い緑とコントラストは一幅の絵画のようです。 滝に隣接する岸壁の下には、桜松神社があります。 その昔、松の木に桜が咲いたのを見て村人…

未分類

未分類

烏帽子岩は櫻山神社に向かって右手後方階段を上った所に祀られています。 櫻山神社社務所の案内板によると、盛岡城築城時この地を掘り下げた時に突出した大岩が出てきて、以来様々な神事が行われ南部藩盛岡の「お守り岩」として今日まで…

未分類

未分類

盛岡八幡宮は今から300 年以上昔の延宝8年、第29代南部重信公により建立されました。 盛岡八幡宮に祀られている神は、品陀和気命(第15代応神天皇)で、農業、工業、商業、学問、衣食住など人間生活の根源の神として、昔から地…

未分類

未分類

櫻山神社の創建は1749年です。 社殿が盛岡城三の丸跡にあり、南部藩の総鎮守として信仰されました。 大正15年(1926)、南部利淳から桜山神社に寄進された南北朝時代初期の国長作の刀が所蔵されており、これは国の重要文化財…

未分類

未分類

死ぬまでに見てみたかった絶景あじさい 雲昌寺のあじさいを見に行ってきた 日本一周の旅で立ち寄ったあじさい寺の訪問ブログです。 最近、男鹿半島の新名所としてSNSやネットでフィーバーしている男鹿のあじさい寺-雲昌寺さんに行…

未分類

未分類

伊達氏の第11代当主が開基。政宗公が仙台城を構えた際に現在の場所に移されました。 明治9年の大火で、仁王門のみを残して焼けてしまいましたが、1903年に住職になられた福定無外和尚の尽力によって復活。 境内には、白虎隊の最…

未分類

未分類

秋田県内有数の桜の名所 おしら様とは白山神社のことで、白山神社の境内にあるこの枝垂れ桜は、樹高約10m、幹回り約3.65m、枝張り東西南北とも約19mで樹齢約200年です。 4月下旬~5月上旬の桜の開花時期には無料休憩所…

未分類

未分類

小野小町を奉る御堂 小野小町生誕の地として建立。小町ゆかりの遺跡も周辺にあり。 平安時代の歌人、小野小町は809年、湯沢市小野字桐木田に生まれたといわれています。 小町堂は小野小町を奉る御堂として、昭和28年に建てられ、…

未分類

未分類

「美」と「縁結び」の神社としても人気 漢槎宮は、秋田県仙北市西木町西明寺の田沢湖畔にある神社です。 漢槎宮は浮木神社とも言い、田沢湖畔の潟尻に立つ、白木造りの現代的な感覚の社殿です。 流れついた浮木(大木が湖面から2メー…

未分類

未分類

御座石神社でパワーチャージ 田沢湖にやってきた 日本一周の途中で立ち寄った田沢湖・御座石神社の訪問ブログです。 マタギ街道を通って田沢湖までやってきました。田沢湖、青い!青すぎて目も青くなっちまうぜ。 金色のたつこ像見る…

未分類

未分類

ご神体はなんとあの神功皇后の腹帯 子授け・安産祈願や子育てを願うなら秋田県大仙市の唐松神社が一番です。 “女一代守神”として知られるお宮で、ご神体はなんとあの神功皇后の腹帯ともいわれます。 唐唐松神社の縁起によると、祭神…

未分類

未分類

眼病平癒にご利益がある「目洗いの水」 古四王神社は室町時代の建築物で国の重要文化財に指定されています。 眼病平癒にご利益があるとされ、境内に「目洗いの水」と呼ばれる井戸があります。 毎年5月7日と9月7日の宵祭では、眼病…

未分類

未分類

受験の神様として有名!能代のパワースポット 七座神社は秋田県能代市二ツ井町小繋にある神社です。 斉明天皇4年に阿部比羅夫が創建したと言われており、別名「天神七座神社」。 神社からは、能代市の一部や、七座山を望むことができ…

未分類

未分類

なまはげゆかりの地 真山神社は杉木立に囲まれた境内は静かで、古代以来の荘厳な雰囲気を感じることができます。 なまはげゆかりの地として神社の境内では、毎年2月になまはげ柴灯まつりが行われることでも有名です。 神社前庭にあた…

未分類

未分類

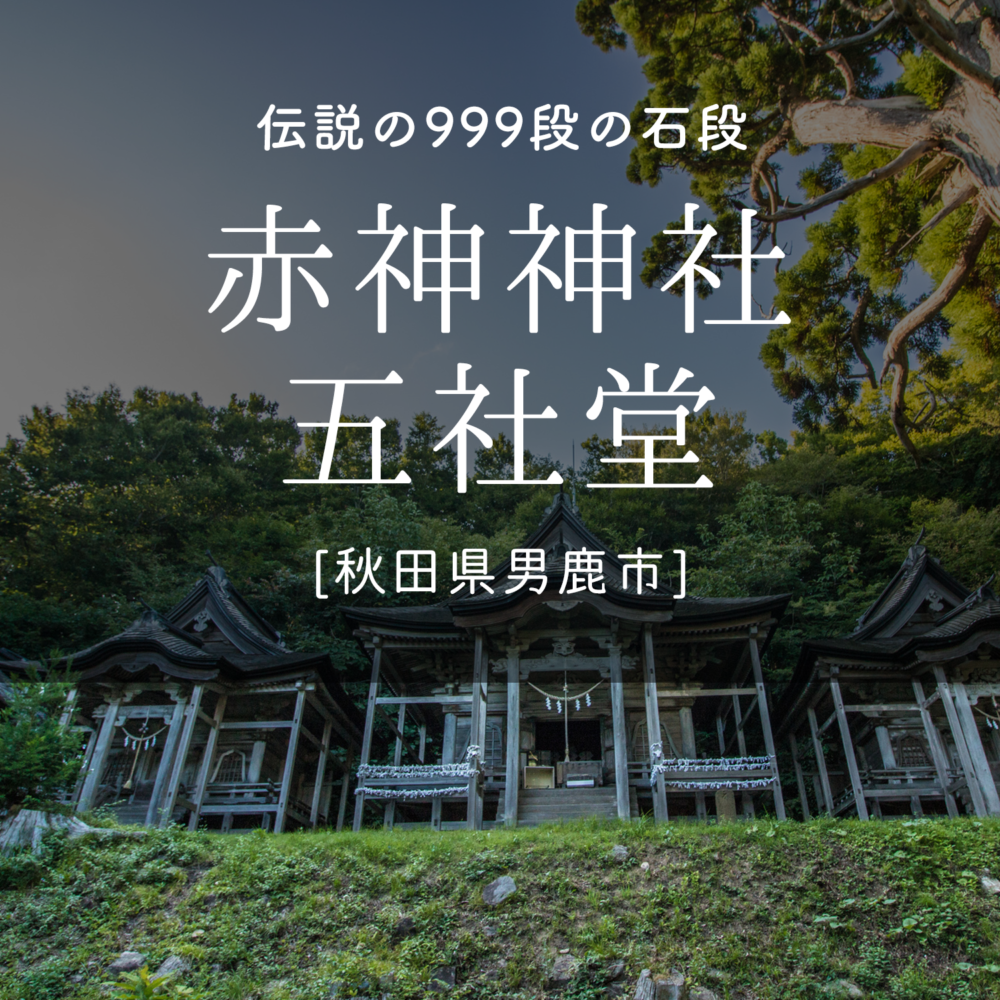

999段の階段は辛いけど気分爽快で参拝 五社堂に行ってきました 日本一周の途中で立ち寄った赤神神社五社堂の訪問ブログです。 実は男鹿半島で一番来てみたかったのが、この五社堂。鬼が積んだ999段の急な階段の先には…赤神神社…

未分類

未分類

日蓮宗の寺院「妙長山本経寺」の摂社。 王地山稲荷(まけきらい稲荷)は、本経寺の境内に勧請されているご守護神で、勝負事の神様として古くから親しまれている。 約160年前、負け嫌いの篠山藩主青山忠裕公が、幕府の老中であった頃…

未分類

未分類

丹波の古刹 天台宗 五大山白毫寺です。 山紫水明の環境に囲まれた白毫寺の境内には、人間の世界と仏の世界を結ぶといわれる太鼓橋があり、橋下の心字池には数百尾の錦鯉や真鯉が悠々と泳いでいます。 120mの藤棚の「九尺藤」は圧…

未分類

未分類

仁川駅の近くにある熊野神社です。 創祀等の詳細不明ですが、鹿塩の地名に因んだ伝説があるそうです。 昔、奈良の春日大社より一年に一度、牡鹿、牝鹿の背にお供物を負わせ、当神社に参拝する習わしとなっていました。 ある年、神社の…

未分類

未分類

火の神・台所の神である「荒神さん」として関西で広く親しまれている、神仏習合の古刹「清荒神清澄寺」。 創建は平安時代の896年(寛平8年)で、宇多天皇から「日本第一清荒神」の称号を下賜された由緒あるお寺です。 神社の風景と…

未分類

未分類

西宮神社は全国に約3500社あるえびす神社の総本社。福の神・商売の神として知られ、「えべっさん」と呼ばれています。 豊臣秀頼寄進の表大門と日本最古級の大練塀は、国の重要文化財。 毎年1月9日から11日の3日間に行われる阪…

未分類

未分類

校球児や女子マネージャー、阪神タイガースファンたちが必勝を祈願しに訪れる甲子園素盞嗚神社。300有余年の歴史をもつと伝えられる由緒ある神社です。 武庫川の支流にあった枝川と申川の三角州の要の土地にあるこの神社は、ご祭神の…

未分類

未分類

馬街道沿いの高台にある、首から上だけの大きなお地蔵さま。 洪水の際に武庫川の上流から流れてきたという説や伊丹の殿様の夢枕にお告げがあり、持病の頭痛を治してもらったお礼にお祀りしたなど諸説ありますが詳しいことはわかっていま…

未分類

未分類

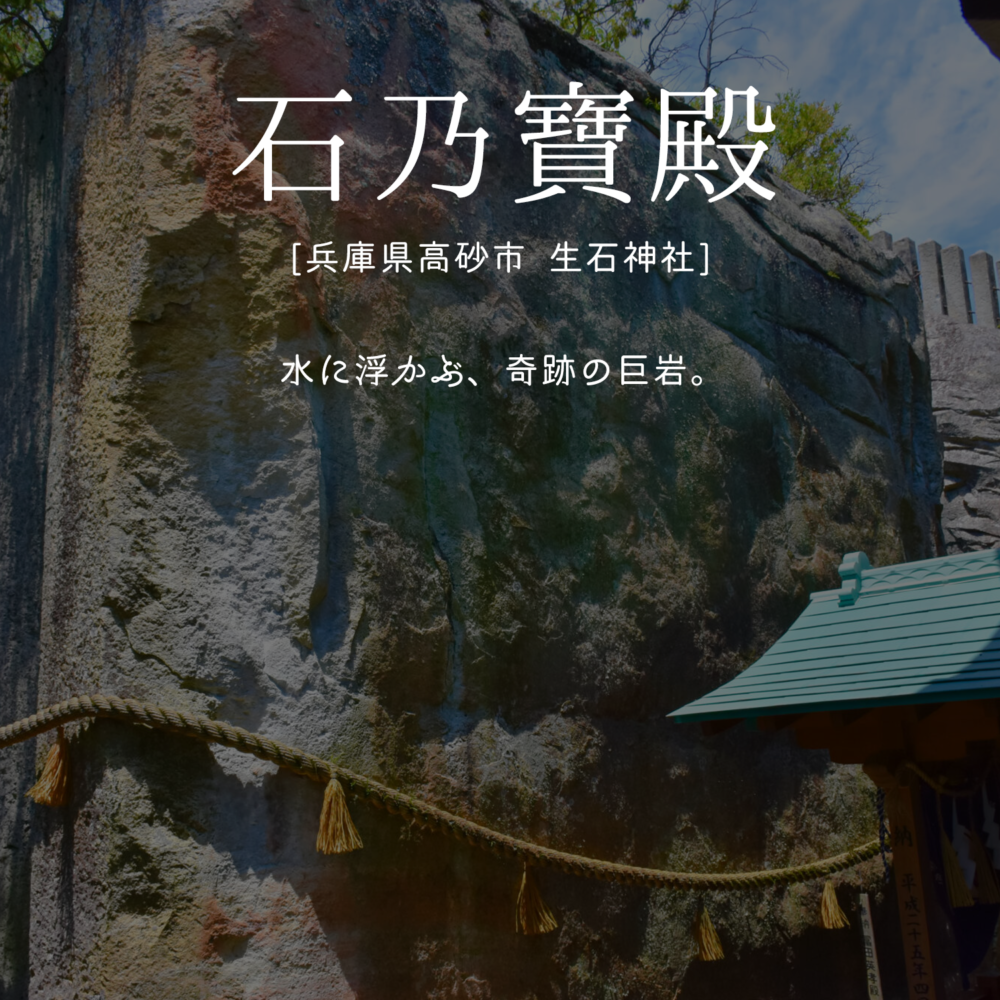

生石神社は、兵庫県高砂市・宝殿山山腹にある神社です。 「なまいし」じゃないよ「おうしこ」だよ! 石の宝殿と呼ばれる巨大な石造物を神体としており、宮城県鹽竈神社の塩竈、鹿児島県霧島神宮の天逆鉾とともに「日本三奇」の一つとさ…

未分類

未分類

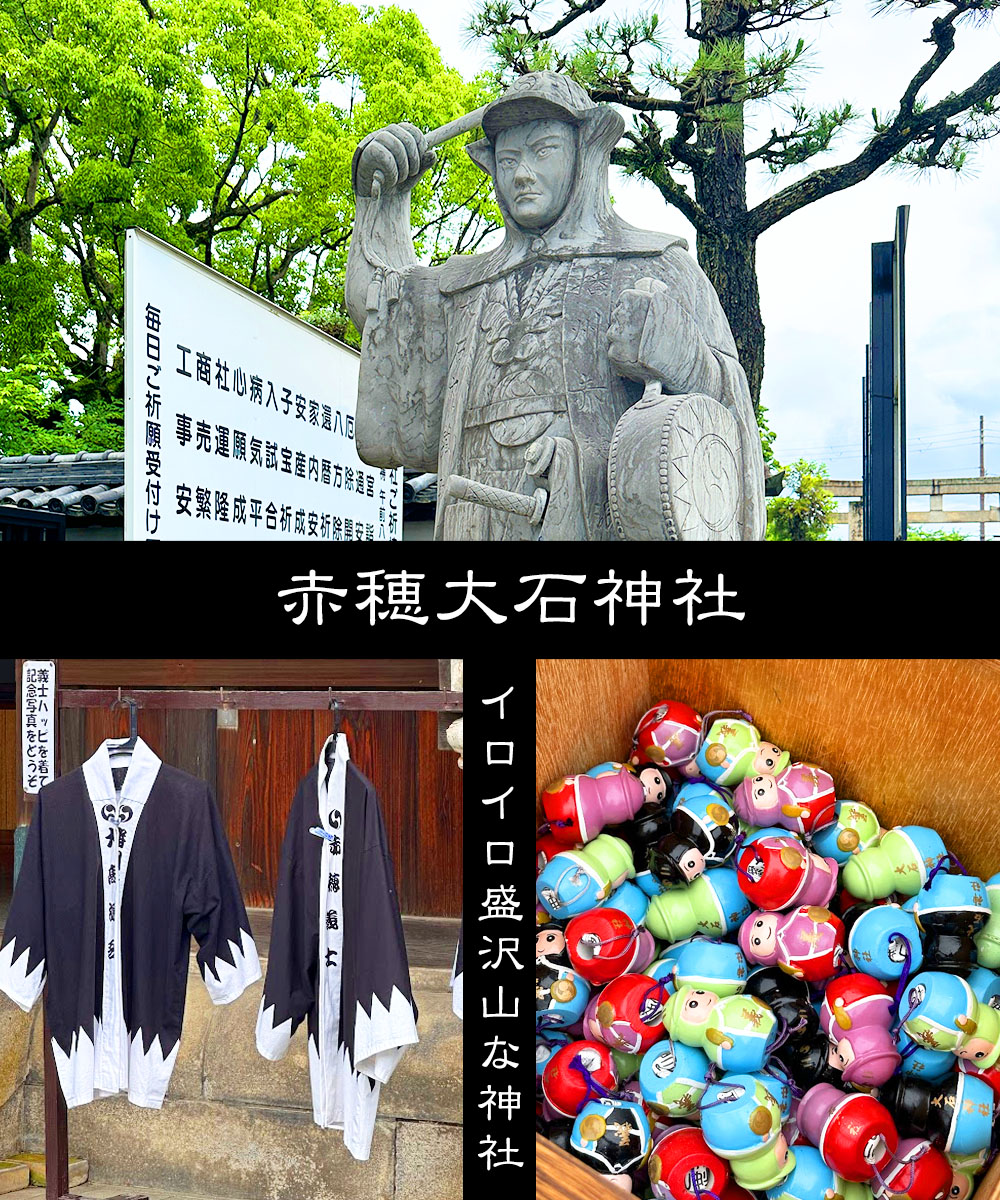

旅した日:2023年6月 忠臣蔵で有名な赤穂浪士・47士のゆかりの神社「赤穂 大石神社」に行ってきました。 赤穂の大石神社は、明治天皇の宣旨を契機に、大正元年に大石内蔵助をはじめ四十七義士を祀る神社として、播州赤穂城内大…

未分類

未分類

水が乏しく水神に祈ったところ霊泉が湧いたことから「清水寺」と名付けられたこの名刹は、推古天皇により建立されました。 西国第二十五番霊場、清水・東条湖県立自然公園内に位置し、海抜550mからの眺望が素晴らしいお寺です。 瀬…

未分類

未分類

「書写山圓教寺」は966年に性空上人が開創した山上のお寺です。 閑静な山内に数多くの堂塔が立ち並ぶび“西の比叡山”とも呼ばれています。 数多くの映画やドラマのロケ地となっています。 ラストサムライのロケ地になったことで有…

未分類

未分類

厳島神社は、兵庫県洲本市に鎮座する神社です。 祭神の市杵島姫命が弁才天と習合していたため、現在でも「淡路島弁財天」として親しまれています。 秋の例大祭である弁天祭は11月21日から3日間行われ、大勢の参拝客で賑わいを見せ…