天龍寺

後醍醐天皇の菩提を弔うため足利尊氏が建立した。臨済宗天龍寺派の大本山で開山は夢窓疎石。 室町時代には京都五山の第一位となった。有名な曹源池庭園は開山・夢窓疎石の作庭。曹源池を中心とした亀山と嵐山を望む池泉回遊式庭園で、優…

未分類

未分類

後醍醐天皇の菩提を弔うため足利尊氏が建立した。臨済宗天龍寺派の大本山で開山は夢窓疎石。 室町時代には京都五山の第一位となった。有名な曹源池庭園は開山・夢窓疎石の作庭。曹源池を中心とした亀山と嵐山を望む池泉回遊式庭園で、優…

未分類

未分類

清水の観音として平安時代以来多くの人々が参拝。 参道を上りつめると、東山の音羽山を背に仁王門、西門、三重塔(いずれも重要文化財)が迎えてくれる。 春の桜と新緑、秋の紅葉と四季折々の美しさを背景にした懸崖造りの本堂(国宝)…

未分類

未分類

修学旅行でおなじみの金閣寺 金閣寺は北山文化の象徴として国内外に知られる名刹です。(修学旅行の見学ツアーでもお馴染みの有名スポットですね) 金閣寺はもともと足利義満が応永4年西園寺家の山荘を譲り受けたものです。義満の死後…

未分類

未分類

伏見稲荷大社とは 伏見稲荷大社のご鎮座は和銅4年されていて、日本全国各地に祀られている稲荷神社の総本宮として名を知られている大社さんです。 伏見稲荷大社は古来「衣食住の大祖にして、万民農楽の神霊なり」と信仰されていて、中…

未分類

未分類

芳徳禅寺の東南山中に位置しているお寺です。 このあたりは柳生家の剣の修行地だった場所といわれています。 天の岩戸から飛んできたと言い伝えられている一刀石が安置されています。 柳生石舟斎が天狗と戦った時に、切りつけた天狗で…

未分類

未分類

室生寺よりも古い歴史をもつ古社で、水の神、竜神を祀る神社です。 平安時代には朝廷から雨乞いの使者が遣わされたといわれ、雨乞いの神として知られています。 室生寺から東、室生川を1㎞ほどのぼった所にあり、この古社からさらに山…

未分類

未分類

高取城跡から西へ下ったところにある壷阪寺は、703年建立の、古くから観音信仰が盛んに行われた霊場です。 平安時代を代表する随筆のひとつ『枕草子』の中で清少納言によって「寺は壷阪、笠置、法輪」と賞賛されたお寺でもあります。…

未分類

未分類

脳天大神は、金峯山寺の蔵王堂から西側へ急な坂を下りた川沿いにある、金峯山寺の塔頭のひとつです。 頭を割られた大蛇(金剛蔵王大権現の変化身)を祀っており、「吉野の脳天さん」と親しまれています。 首から上の病気に霊験あらたか…

未分類

未分類

もとは金峯山寺の格式高い僧坊でしたが、明治の神仏分離によって神社となりました。 源義経が弁慶らと身を隠したこと、後醍醐天皇の行宮であったこと、豊臣秀吉が花見の本陣とした等の歴史的逸話で知られています。 吉水神社には南朝の…

未分類

未分類

金峯山寺は吉野山のシンボルであり、修験道の総本山。 蔵王堂は正面5間、側面6間、高さ約34m、檜皮葺き(ひわだぶき)の、東大寺大仏殿に次ぐ木造大建築。 蔵王権現像(重文)3体がまつられ、本尊は高さ7mにもおよびます。 【…

未分類

未分類

金剛山の山頂(1125m)に鎮座する神社です。 心身の鍛練と神社へのお参りを兼ねて、千日登山を目指し、大阪府千早赤阪村から毎日かかさず登山する人は後を絶ちません。 葛木神社では、毎年7月7日の役行者の忌日に例祭を催し、一…

未分類

未分類

世界遺産大峯奥駈道のレートで、標高1,076mの名山。 古くから聖地として開け、多くの史実を有し、また動植物も豊富です。 9合目には熊野三山の奥の院といわれる玉置神社があります。また朝早くには雲海を見ることができます。 …

未分類

未分類

役の行者がその昔、大峯山で仏につかえる修行をしていた時、母君が訪ねて来、この地まで下山して会ったといわれている旧跡です。行者の母をまつり、安産祈祷所としても古くからよくしられています。 奈良県吉野郡天川村洞川 近鉄下市口…

未分類

未分類

「天河大辯財天社」は日本の三大弁天のひとつです。弁才天女、熊野権現、吉野権現が祀られています。 昔から修験者や高僧たちが大勢集まり、神仏習合の形態を今も残しています。 特に弘法大師空海が祈願のために籠ってからは、大峯参り…

未分類

未分類

真言宗醍醐派大本山のお寺で、大峯山寺の護持院です。 白鳳年間、大峯開山役行者が大峯修行のとき、麓の洞川で岩場の中からコンコンと水が湧出る泉を発見されました。 現在でこそ穏やかな池ですが、役行者が発見した頃は底も見えないほ…

未分類

未分類

仁王門から本堂へ続く登廊が印象的。399段ある石段を登りながら、桜、牡丹、あじさい、紅葉、寒牡丹など四季折々の花が楽しめるお寺です

未分類

未分類

信貴山は、聖徳太子によって開かれた日本最初の毘沙門天王御出現霊場です。 太子は、当山で毘沙門天王を御感得され、その御加護により仏敵守屋を討伐し、自ら毘沙門天の御尊像を彫刻され、信ずべき、貴ぶべき山「信貴山」と名付けられ、…

未分類

未分類

慈光院は寛文3年(1663)、小泉藩主片桐貞昌が亡父貞隆の菩提のために建立した禅寺で、書院と茶室が重要文化財に指定されています。貞昌は茶道に通じて一派を起こし、石州流茶道の開祖としても知られています。 書院はもと方丈<ほ…

未分類

未分類

大和盆地を望むことができる、なだらかな丘陵の中腹にあるお寺。 日本の地蔵信仰の発祥地であり、あじさい寺とも呼ばれています。 境内一面を、約60種約10,000株のあじさいがおおい尽くし、さながら虹の国を散策するようです。…

未分類

未分類

中宮寺は、聖徳太子により、母・穴穂部間人皇后の願いで法隆寺と対照的な位置に創建された寺です。 平安時代に衰退し、室町時代の天文年間に尼門跡寺院として復活し、本尊は国宝指定の如意輪観世音菩薩半跏像。 東洋の考える像として有…

未分類

未分類

法隆寺東院の北東にあたるこの地には聖徳太子の宮殿があり、太子の遺言により子息の山背大兄王がその宮殿を寺に改めたと伝わっています。 創建時伽藍は金堂が東、塔が西に並び立ち、法隆寺西院とは逆の「法起寺式伽藍配置」となっていま…

未分類

未分類

法隆学問寺とも、斑鳩寺とも称する南都七大寺の一つといわれています。 法隆寺は木造建築物では世界最古であり、ユネスコの世界文化遺産に姫路城とともに、日本ではじめて登録されました。 推古天皇の時代に聖徳太子により建立され、飛…

未分類

未分類

広々とした境内に歴史を感じさせるたたずまいの瑞泉寺は、一歩足を踏み入れるとその格調高い風格に包まれます。 彫刻の町井波の寺院らしく、町の彫刻師たちの鑿(のみ)を打つ音がどこからともなく聞こえてくる境内では、本堂をはじめ山…

未分類

未分類

越中の一ノ宮として崇敬高い延喜式内社。三間社(さんげんしゃ)流造(ながれづくり)杮葺きの本殿は、正面に一間の向拝を付けています。 4月18日の春季例大祭に奉納される通称「にらみ獅子」は頭だけがゆっくり動き、睨んだ参拝客の…

未分類

未分類

射水神社は、越中文化発祥のゆかりが深い守護神として、古くから崇拝されています。 ご祭神の二上の神は約1340年前から越中国の守り神として祀られており、越中国一之宮、また県内34座のうち、唯一の延喜式内名神大社として県内外…

未分類

未分類

壮大な伽藍配置様式の豪壮にして典雅な美しさに圧倒される、加賀藩百二十万石の財力を如実に示す建造物です。 高岡の開祖、加賀前田家2代当主前田利長の菩提寺であり、曹洞宗の名刹です。 3代当主前田利常の建立で、1997年に山門…

未分類

未分類

日枝神社は、富山市中心部にあり、富山藩の総産土社として篤く信仰されてまいりました。 初夏(5/31~6/2)に行われる山王まつり、お正月の初詣には多くの方々で賑わいます。 富山駅や富山空港からも近く、新幹線や飛行機の待ち…

未分類

未分類

この眼目(さっか)地区は、森林浴の癒しを健康作り・ライフスタイルの見直しに役立てる「森林セラピー」基地として認定されています。 その効果は科学的にも証明されており、最近は森林浴を目的に訪れる人も増えています。 眼目山立山…

未分類

未分類

大岩山日石寺境内には国指定史跡大岩日石寺石仏、重要文化財大岩日石寺磨崖仏をはじめ、三重の塔、山門、六本滝など数々の寺院や名所があります。 百段坂沿いにはお食事処や旅館があり、「旅館 大岩館」は2009年に公開された映画『…

未分類

未分類

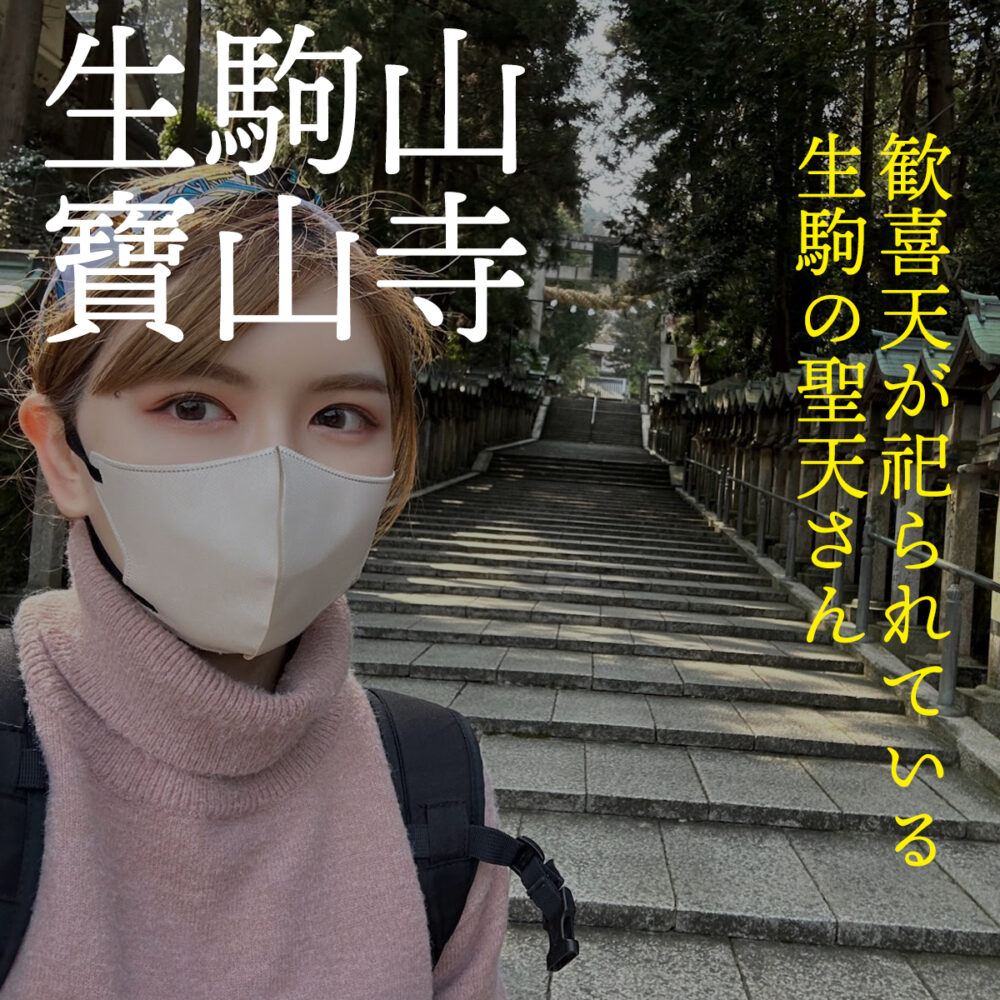

生駒山 寶山寺とは? 現世のあらゆる願いを叶えてくれるとされ、生駒の聖天さまと呼ばれ親しまれています。 中でも商売繁盛の現世利益や禁酒といった断ちものを祈願する庶民信仰の寺として知られています。 生駒の聖天さんへモノレー…

未分類

未分類

笠山荒神社は、日本三荒神のひとつです。 初めて火を起こし、ものを煮て食べることを教えられた土祖神・興津彦神・興津姫の三神を祀る三宝荒神。 鷲峰山の中腹に位置していて人里離れ自然に囲まれたひっそりとした神社です。 境内には…

未分類

未分類

帯解寺は奈良市にある古い寺院で、子供の安産や健康を願う人々に長く親しまれています。 858年に文徳天皇によって創建され、その本尊は地蔵菩薩で、重要文化財にも指定されています。 境内には本堂や美しい庭園、文化財が保存されて…

未分類

未分類

法輪寺は、622年、父聖徳太子の病気平癒を願った山背大兄王によって建立されたと伝えられています。 地名にちなんで三井寺とも呼ばれており、建当時の建物は現有していません。 戦後に行われた発掘調査から、法隆寺式伽藍配置をとり…

未分類

未分類

神聖な木々に守られた神社、縁結びの「しらやまさん」 日本三名山の一つに数えられる白山(はくさん)は、「白き神々の座」として古くから都人たちのあこがれの山でした。 その白山を神体山とする白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)…

未分類

未分類

大きくて堂々とした印象の越前大仏さん 昭和62年5月28日に落慶した清大寺は、大実業家である多田清翁の一大願心で建立されました。 広大な境内には緒伽藍が整然と配置されさらに大小多数の仏像が安置されています。 大仏本尊は、…

未分類

未分類

和倉温泉にある曹洞宗の寺院「青林寺」。 参道は青林寺の本堂横の階段を上ったところにある公園で竹林に囲まれた五百段余りの階段を歩きながら森林浴を楽しむことができます。 春はツツジ、秋は紅葉を楽しむことができます。 また、階…

未分類

未分類

北陸における日蓮宗の本山です。 1294(永仁2)年、日蓮聖人の弟子日像聖人が師命により妙法を京都に広めようと、佐渡から都上がりの途中、船中で能登石動山天平座主の満蔵法印(日乗聖人)を教化改宗し、一寺を建立したのが妙成寺…

未分類

未分類

能登國一之宮 氣多大社 奈良に都があった時代から北陸の大社として朝廷からの尊崇も厚く、文献に最初に登場するのは、大伴家持が能登を巡行したときに「之乎路(しをぢ)から直超え(ただこえ)来れば羽咋(はくい)の海 朝凪ぎ(あさ…

未分類

未分類

真言宗古刹・吼木山法住寺は鎌倉時代初期に若山荘の領家であった日野資実によって祈祷所と定められてから、重要な位置を占めていました。 また、仁王門には憤怒形の見事な金剛力士像が立っています。 平成7年の解体修理の際に、阿形・…

未分類

未分類

須須神社はパワースポット! テレビ番組、やりすぎ都市伝説の中で島田秀平さんが妊婦の奥さまの写真をこの「須須神社」で撮影したらお腹にご神紋の桜のオーブがが映り込んでいたという不思議な話が話題になりました。 こちらの神社は「…

未分類

未分類

1300年の歴史を誇る奥能登の古社、輪島の守り神。 大国主命をおまつりし、人・物・お金全ての良いご縁を結ぶ神社です。 たぬき天神や要石など珍しいお社もあり、季節ごとに各種御朱印を授与しています。 石川県輪島市河井町わいち…

未分類

未分類

元享元年(1321年)瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)によって開創されました。 「曹洞出世之道場」として栄えたが、明治31年(1898年)の大火で境内焼失。 本山は43年横浜市鶴見に移り、總持寺は祖院となりました。 石川県…

未分類

未分類

能登町岩井戸地区には、猿鬼(さるおに)伝説が伝わっています。 猿鬼の霊を慰めるために建てられたほこらが、この岩井戸神社と伝えられています。 奥能登のあちこちで悪さをしていた猿が、化け物のように形相が変わり、猿鬼と呼ばれる…

未分類

未分類

小松天満宮(別名梅林院)は前田家の祖菅原道真公を祭る北野天満宮を4分の1に縮尺して建てられました。 当時は病気すら怨霊によるものと考えられ、最も嫌われたのが鬼門という方位で、小松城の鬼門には愛宕養福院(今はない)を建て、…

未分類

未分類

「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で1つ星の認定を受けた那谷寺。 境内には国の指定名勝で山水画のような「奇岩遊仙境」をはじめ、「本堂」、「三重塔」、「護摩堂」、「鐘楼」、「書院」および「庫裡」といった重要文化財があ…

未分類

未分類

霊峰白山の全景を映し出す柴山潟に浮かぶ御堂です。「うきうき弁天」という愛称もあります。 柴山潟から源泉が発見され、片山津は北陸屈指の温泉街へと発展しました。 湖にある浮御堂と弁天竜神像は、人々の感謝の証として建てられたも…

未分類

未分類

今を去る事約1300年前、聖武天皇の御代、行基菩薩が、白山登錫の途上霊鳥の指授により、温泉を発見しました。 温泉守護の為、薬師如来、日光、両菩薩及び十二神將を彫刻して堂宇を建て、又白山大権現を勧請して鎮守とされたのが始ま…

未分類

未分類

高蔵寺阿弥陀は、2011年6月に平泉の中尊寺金色堂等が世界文化遺産の登録が決定しました。 堂高蔵寺阿弥陀堂はその平泉文化の流れを汲んでおり、奥州藤原氏3代目藤原秀衡の妻により創建されました。 阿弥陀堂は1177年に建立さ…

未分類

未分類

参道から100数基余りの朱塗りの鳥居が続く神社で、馬方をしていた萬蔵という人物が旅の僧から馬3頭を授かり、それを元手に稲荷神社を建てたという由緒が残ります。 萬蔵はそののち自らも修行し、出羽三山から大阿闇梨金剛院祐観の院…

未分類

未分類

建保5年(1217年)、源平合戦で有名な武将、梶原景時の兄である梶原景実によって創建されました。 北条政子の安産祈願を執り行ったことから、古くから安産祈願、子育てに御神徳があるといわれています。 10月第1日曜日に開催さ…