渡月橋

渡月橋は嵐山を代表する観光名所。春と秋を中心に多くの観光客で賑わう京都で人気の観光スポット&撮影スポットです。 承和年間(834 – 848)に僧道昌によって架橋したのが最初とされており、現在の位置には後年に…

温泉大好き女の一人旅ブログ。車で日本一周完走したよ

未分類

未分類

渡月橋は嵐山を代表する観光名所。春と秋を中心に多くの観光客で賑わう京都で人気の観光スポット&撮影スポットです。 承和年間(834 – 848)に僧道昌によって架橋したのが最初とされており、現在の位置には後年に…

未分類

未分類

後醍醐天皇の菩提を弔うため足利尊氏が建立した。臨済宗天龍寺派の大本山で開山は夢窓疎石。 室町時代には京都五山の第一位となった。有名な曹源池庭園は開山・夢窓疎石の作庭。曹源池を中心とした亀山と嵐山を望む池泉回遊式庭園で、優…

京都

京都

伏見稲荷大社とは 伏見稲荷大社のご鎮座は和銅4年されていて、日本全国各地に祀られている稲荷神社の総本宮として名を知られている大社さんです。 伏見稲荷大社は古来「衣食住の大祖にして、万民農楽の神霊なり」と信仰されていて、中…

未分類

未分類

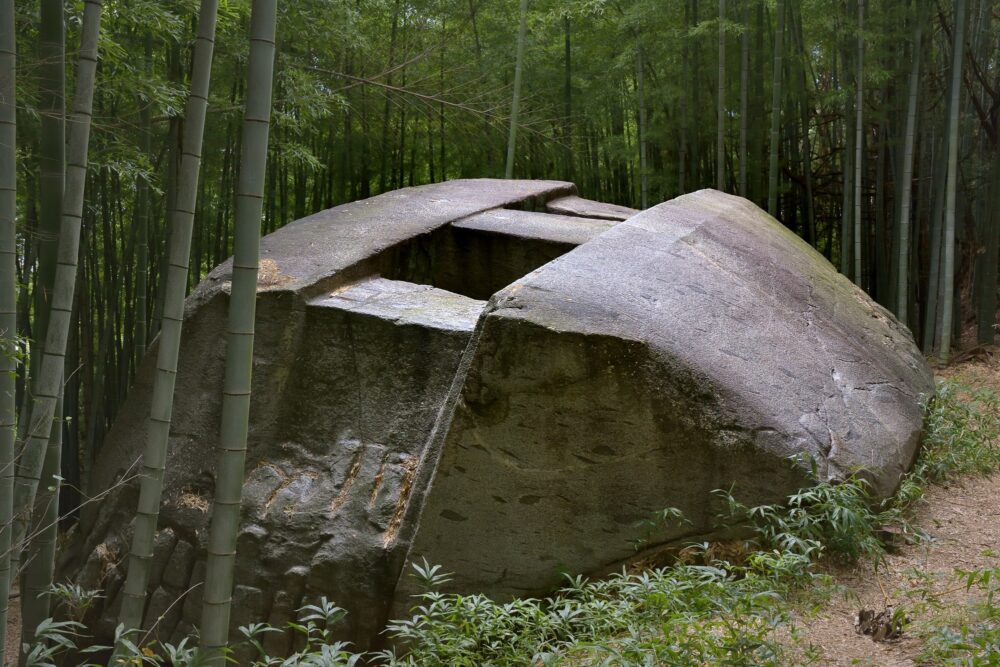

芳徳禅寺の東南山中に位置しているお寺です。 このあたりは柳生家の剣の修行地だった場所といわれています。 天の岩戸から飛んできたと言い伝えられている一刀石が安置されています。 柳生石舟斎が天狗と戦った時に、切りつけた天狗で…

未分類

未分類

室生寺よりも古い歴史をもつ古社で、水の神、竜神を祀る神社です。 平安時代には朝廷から雨乞いの使者が遣わされたといわれ、雨乞いの神として知られています。 室生寺から東、室生川を1㎞ほどのぼった所にあり、この古社からさらに山…

未分類

未分類

住宅地から続く貝吹山(かいぶきやま)の東峰、険しい上り坂を5分ほど歩くと花崗岩の巨岩が現れます。 大きさは東西約11メートル、南北約8メートル、高さ約4.7メートル。重さは約800トンもあるという説もあり、上部には一辺約…

未分類

未分類

芳徳寺から約700mの戸岩谷にある約7m四方で中央から2つに割れた巨石です。 石舟斎(柳生宗厳)が修行中に天狗と試合を行い、一刀のもとに天狗を切り捨てたところ、2つに割れた巨石が残ったという逸話が。 奈良市柳生町

未分類

未分類

奈良時代、藤原広嗣のたたりで死んだ僧玄昉の頭を埋めたとの伝説のため、頭塔と呼ばれていますが、正しくは、東大寺の僧実忠が国家安泰を祈って築いた土塔の跡といわれています。 方形の封土を3段に築き、その4面に石仏を配列したもの…

未分類

未分類

鬼の爼・鬼の雪隠 おにのまたいた・おにのせっちん 花崗岩をくり抜き、中央が空洞になった石造物と大きな爼石があります。 鬼が旅人を霧で迷わせ、捕らえて爼で料理し、満腹になったあとに雪隠で用を足したという言い伝えがあります。…

未分類

未分類

高取城跡は、高取山に築かれた山城で、日本三大山城のひとつです。 南北朝時代に、大和の有力国人である越智氏によって築かれました。 安土桃山時代に、豊臣秀長の家臣である本多氏によって整備・拡充され、山城としては他に類を見ない…

未分類

未分類

高取城跡から西へ下ったところにある壷阪寺は、703年建立の、古くから観音信仰が盛んに行われた霊場です。 平安時代を代表する随筆のひとつ『枕草子』の中で清少納言によって「寺は壷阪、笠置、法輪」と賞賛されたお寺でもあります。…

未分類

未分類

キトラ古墳は、高松塚古墳に続き日本で2番目に発見された大陸風の壁画古墳です。 檜前の集落を越えて阿部山に向かう山の中腹にあります。 二段築成の円墳で、上段が直径9.4m、テラス状の下段が直径13.8m、高さは上段・下段あ…

未分類

未分類

1963年に津風呂川をせきとめて造られた周囲32km、広さ150haの灌漑用ダムや湖では、ボート遊び、魚釣り又、湖畔でハイキング、サイクリング、温泉も楽しめ、湖面に映る景色もまた美しいです。 吉野郡吉野町平尾 近鉄 大和…

未分類

未分類

脳天大神は、金峯山寺の蔵王堂から西側へ急な坂を下りた川沿いにある、金峯山寺の塔頭のひとつです。 頭を割られた大蛇(金剛蔵王大権現の変化身)を祀っており、「吉野の脳天さん」と親しまれています。 首から上の病気に霊験あらたか…

未分類

未分類

ろくろ亀石は、自然の偶然が作り出した石で1mほどの楕円形の石に、亀甲のようなひび割れがあるのが特徴です。 県道37号桜井吉野線の鹿路ろくろトンネル手前に鹿路集落への入口が有り、鹿華苑へと分岐する地点に置かれています。 奈…

未分類

未分類

吉野ロープウェイは、吉野大峯ケーブル自動車が運営する索道です。現存する日本最古の索道路線でもあります。 近鉄吉野駅の近くに千本口駅乗り場があり、山上の吉野山駅までを結ぶロープウェイです。 千本口駅から山上の吉野山駅までの…

未分類

未分類

もとは金峯山寺の格式高い僧坊でしたが、明治の神仏分離によって神社となりました。 源義経が弁慶らと身を隠したこと、後醍醐天皇の行宮であったこと、豊臣秀吉が花見の本陣とした等の歴史的逸話で知られています。 吉水神社には南朝の…

未分類

未分類

金剛山の山頂(1125m)に鎮座する神社です。 心身の鍛練と神社へのお参りを兼ねて、千日登山を目指し、大阪府千早赤阪村から毎日かかさず登山する人は後を絶ちません。 葛木神社では、毎年7月7日の役行者の忌日に例祭を催し、一…

未分類

未分類

柿博物館は、果物と地域特産物について研究している果樹・薬草研究センター内にある博物館です。 三角形のアルミパネル236枚をつないで柿の実のかたちを作り、ドームの両側には柿の葉をイメージするベンチを設けています。 館内には…

未分類

未分類

江戸時代初期に、松倉重政により、五條藩の城下町として開かれました。 松倉重政が肥前・島原藩に移ったため、五條藩は廃止されたが、その後は、大和南部の天領支配の中心地として五條代官所が置かれ、繁栄をつづけました。 五條の歴史…

未分類

未分類

江戸時代の風情を残す新町通りにある、明治から大正にかけて建築された民家を改修整備してつくられた施設です。 新町通りのほぼ中心にあり休憩スペースもあるので、散策拠点としての活用がオススメです! 奈良県五條市本町2丁目7番1…

未分類

未分類

十津川の支流添い上湯へ向う途中の谷川に鉄線を張り、「やかた」をのせて、綱をたぐりながら渡る人力ロープウェイ。 その姿はまるで猿が蔓を伝う姿にそっくりなので「野猿」とよばれ、観光客に人気があります。 スルスルと渓谷を渡るス…

未分類

未分類

十津川村で最も古い温泉で渓谷沿いの素朴な温泉。十津川の木の香りと硫黄の匂いにホットします。 休憩所、食事処も有ります。 奈良県吉野郡十津川村小原373-1 大和八木駅からバスで220分 十津川村役場バス停から徒歩で10分

未分類

未分類

「熊野古道小辺路」は、高野山から熊野をつなぐ、険しい山中を通る参詣道。 その中でも、「果無越」のコースはスタート・ゴール地のアクセスが良いコースです。 途中にある三十三観音像の石仏や茶屋跡などをたどる、石畳なども残る美し…

未分類

未分類

瀞峡は、吉野熊野国立公園内の奈良県・三重県・和歌山県にまたがる国特別名勝の大峡谷です。 その幽水美は古くから世に知られ、太古の自然のままの大峡谷に圧倒されてること間違いなし!! 瀞峡は北山川の上流から奥瀞・下瀞に分かれま…

未分類

未分類

十津川村で最も多くの旅館や商店が集まり賑わっています。 元禄年間に炭焼き人夫が発見したと言われる下湯を源泉としている二津野ダム湖畔の温泉地。 十津川温泉の日帰り温泉 2004年、十津川村は全国で初めて「源泉かけ流し宣言」…

奈良

奈良

世界遺産大峯奥駈道のレートで、標高1,076mの名山。 古くから聖地として開け、多くの史実を有し、また動植物も豊富です。 玉置神社は標高1,076mの玉置山頂近くにあり、紀元前37年に崇神天皇により創建されたと伝える古社…

奈良

奈良

日本有数の長さを誇る吊り橋として知られる谷瀬の吊り橋は、奈良県十津川村の上野地と谷瀬を結ぶ生活道路として架けられた橋です。 全長は約297メートル、高さはおよそ54メートル。現在も人が歩いて渡ることができる吊り橋としては…

未分類

未分類

双門の滝は、奈良県天川村にある滝。日本の滝百選の一つに選ばれています。 上部は数段に分かれた段瀑で下部は細い岩肌の隙間を縫うように一気に落ち、全体の落差は70メートルあります。 弥山の登山道から入渓し、弥山川に沿って遡行…

未分類

未分類

洞川自然研究路の龍泉寺裏のモミ林と大原山との間に架けられたこの吊橋は、全長120m、高さも50mあり、天川で一番長い吊橋となっております。 洞川には奈良県の天然記念物に指定されているイワツバメの越冬地があり、洞川で「かり…

未分類

未分類

「天河大辯財天社」は日本の三大弁天のひとつです。弁才天女、熊野権現、吉野権現が祀られています。 昔から修験者や高僧たちが大勢集まり、神仏習合の形態を今も残しています。 特に弘法大師空海が祈願のために籠ってからは、大峯参り…

未分類

未分類

奥行き80メートル以上にも及ぶ鍾乳洞には鍾乳石や石柱、石筍が淡く照らされる光の中に浮かび上がり、神秘的地底宮殿を思わせます。 鍾乳石は20〜30センチから大きいものは3メートル4メートルもあります。 石柱の最大は、「大黄…

関西の温泉・秘湯ブログ

関西の温泉・秘湯ブログ

奈良の天川村、天ノ川沿いにある日帰り温泉施設「天川薬湯センターみずはの湯」に行ってきました。 浅見光彦の天川伝説殺人事件の舞台となった「天河大辨財天社禊殿」からすずかけの道を天の川沿って上流に向かった先に、ひっそりとある…

未分類

未分類

真言宗醍醐派大本山のお寺で、大峯山寺の護持院です。 白鳳年間、大峯開山役行者が大峯修行のとき、麓の洞川で岩場の中からコンコンと水が湧出る泉を発見されました。 現在でこそ穏やかな池ですが、役行者が発見した頃は底も見えないほ…

未分類

未分類

奈良県天川村の「弥山」。 日本随一のパワースポット「天河神社」の奥宮があり、「高野」「吉野」「熊野」といったヤマト三大霊場の中心となる霊山です。 奈良県吉野郡天川村

未分類

未分類

エメラルドグリーンに輝く神秘的な淵。大小様々な滝と巨岩を縫い底まで透けて見える清流が流れるみたらい渓谷には、川沿いに遊歩道が整備され、つり橋からは滝を上から眺めることもでき、まさに絶景! そのダイナミックな渓谷美に感動!…

奈良

奈良

洞川温泉(どろがわおんせん)は、奈良県吉野郡天川村にある山あいの温泉地。 古くから大峯山(おおみねさん)への登山や修験道の行者たちが、修行の疲れを癒すために立ち寄ってきた歴史ある湯どころです。 洞川温泉の最安値 標高は約…

未分類

未分類

名産吉野杉を使った建物に桧の浴槽。無味無臭のやわらかく入り心地のよい単純温泉。なんといっても多くの観光スポットに近い立地が最高! 平成20年4月からは新源泉でさらにまったり。露天風呂・休憩室有り。 建物に名産「吉野杉」を…

関西の温泉・秘湯ブログ

関西の温泉・秘湯ブログ

お宿の最安価格を見る 奈良市内にお寺の敷地にある珍しいお風呂に入りに行ってきました。 薬師湯殿は霊山寺の中にあります。 霊山寺は入山料が必要ですが、 薬師湯殿に来ましたと伝えると入山料は払わないで薬師湯殿に入れます。 お…

関西の温泉・秘湯ブログ

関西の温泉・秘湯ブログ

奈良県大台ヶ原の北麓、 大迫ダムのさわっさわに立つ温泉宿、山鳩湯に日帰り入浴してきました。 大台の秘境の景色を眺めながらの露天風呂が名物。 1分で500ℓも自噴しているなんとも景気の良い温泉なんです! 宿から溢れ出ちゃっ…

関西の温泉・秘湯ブログ

関西の温泉・秘湯ブログ

西吉野桜温泉は 2022年11月末日をもって閉館しました。 とっても良い温泉で、大将もめちゃくちゃよい方だったのでとても残念です。 奈良県五條市の西吉野の山中にある秘湯、西吉野桜温泉に行ってきました! ここの温泉、泉質が…

九州の温泉ブログ

九州の温泉ブログ

指宿温泉の人気コスパ宿 指宿温泉の名物、砂蒸し。 砂蒸しといえばここって感じの施設ですが、外観は街のスーパー銭湯みたいなコミュニティセンター感がありました。 受付→着替え→砂蒸し10分くらい→風呂って感じでなんだか流れ作…

未分類

未分類

仁王門から本堂へ続く登廊が印象的。399段ある石段を登りながら、桜、牡丹、あじさい、紅葉、寒牡丹など四季折々の花が楽しめるお寺です🌸 本堂の舞台からは、門前町や与喜山の原生林が一望でき絶景なので訪問したら…

未分類

未分類

信貴生駒スカイラインの「鐘の鳴る展望台」は、恋人の聖地として親しまれる展望スポットで、恋人たちが愛を誓いながら“愛の鍵(南京錠)”を取り付けることができるモニュメント「誓いのリング」が設置され、数多くの「愛の鍵」が取り付…

未分類

未分類

県内外からイチゴやブドウなどの味覚狩り客が訪れる観光農場です。 店内では、のどか村産や地元産の野菜、果物を販売しています! ジャム、プリン、漬物などの加工品も豊富。ソバ打ちやソーセージ作り教室など体験型施設も充実。信貴山…

未分類

未分類

信貴山は、聖徳太子によって開かれた日本最初の毘沙門天王御出現霊場です。 太子は、当山で毘沙門天王を御感得され、その御加護により仏敵守屋を討伐し、自ら毘沙門天の御尊像を彫刻され、信ずべき、貴ぶべき山「信貴山」と名付けられ、…

関西の温泉・秘湯ブログ

関西の温泉・秘湯ブログ

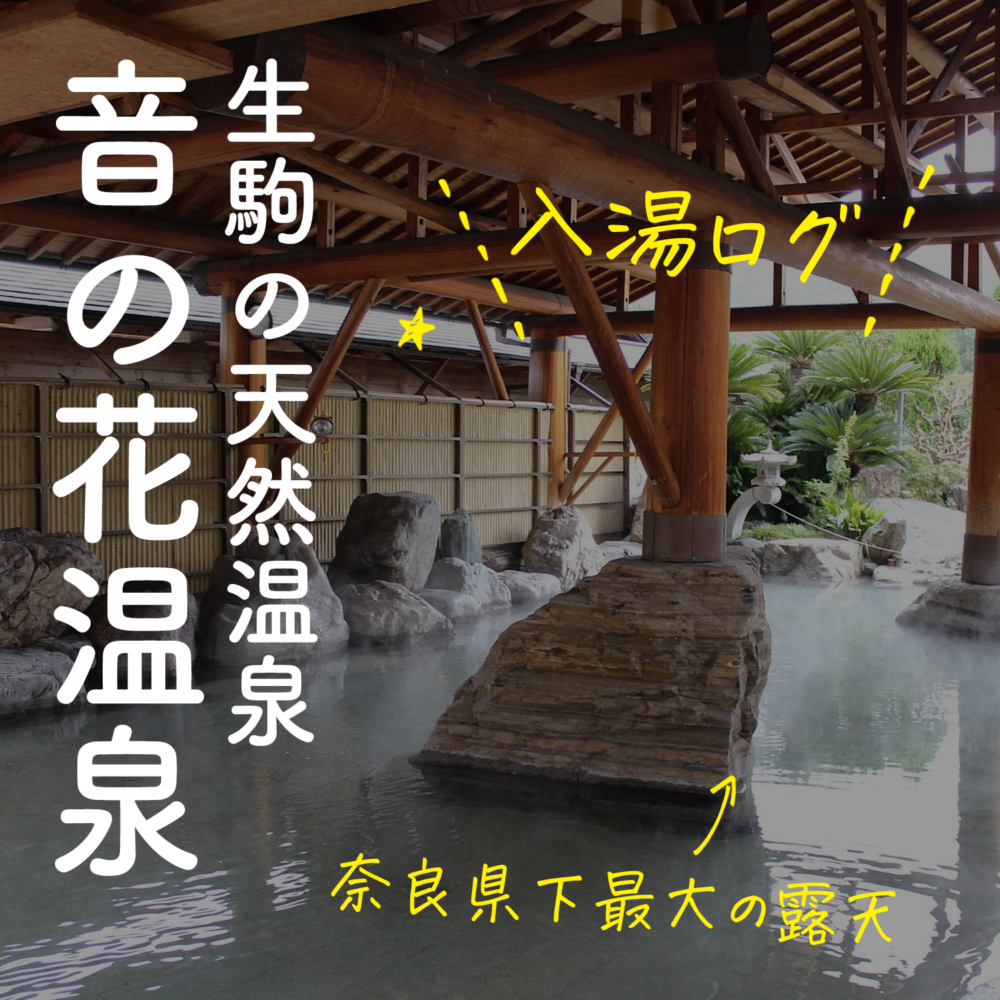

生駒の音の花温泉 サウナと食事がGOODでした 旅した日:2021年7月 奈良県の生駒にある日帰り温泉「音の花温泉」に行ってきました。 生駒と王寺の中間あたり、平群町にある温泉です。 日曜日のお昼すぎ14時くらいにお伺い…

未分類

未分類

古くは黒溝池とも呼ばれ、江戸時代寛永元年(1624)に開掘され農場用水のため池として、地域の米づくりを支えてきました。 その一帯にはハイキングコースや、バーベキュー広場、キャンプ場などがあり、身近に自然を感じることのでき…

未分類

未分類

近鉄生駒駅に隣接する鳥居前から生駒山上まで約2キロをケーブル線で結んでいるのが、近鉄生駒ケーブルです。 生駒ケーブルにはとってもかわいいケーブルカーたちが走っています。 宝山寺線を走るケーブルカーは犬(ブル)と猫(ミケ)…

未分類

未分類

慈光院は寛文3年(1663)、小泉藩主片桐貞昌が亡父貞隆の菩提のために建立した禅寺で、書院と茶室が重要文化財に指定されています。貞昌は茶道に通じて一派を起こし、石州流茶道の開祖としても知られています。 書院はもと方丈<ほ…