鹿島神宮

鹿島神宮は、古文書では神武天皇元年(紀元前660年)の創建と伝えられています。 近代まで「神宮」と呼ばれていたのは、伊勢神宮、香取神宮、そして鹿島神宮の三社のみで、由緒と歴史の長さでは別格の存在。 日本全国に約600社あ…

未分類

未分類

鹿島神宮は、古文書では神武天皇元年(紀元前660年)の創建と伝えられています。 近代まで「神宮」と呼ばれていたのは、伊勢神宮、香取神宮、そして鹿島神宮の三社のみで、由緒と歴史の長さでは別格の存在。 日本全国に約600社あ…

未分類

未分類

神倉神社(熊野速玉大社摂社) 神倉神社は、熊野大神が熊野三山として祀られる以前に一番最初に降臨された聖地です。 天ノ磐盾という峻崖の上にあり、熊野古道中の古道といわれる五百数十段の仰ぎ見るような自然石の石段を登りつめた所…

未分類

未分類

岡寺は奈良県明日香村の東、岡山の中腹に位置する、真言宗豊山派に属している西国三十三ヶ所観音霊場の第七番札所で、日本最初やくよけ霊場として知られています。 岡寺は別名「花の寺」とも呼ばれており、シャクナゲやダリアなど季節毎…

未分類

未分類

牛久大仏は、日本の茨城県牛久市にあるブロンズ製大仏立像で、全高120メートルあり、立像の高さは世界で6番目です。 浄土真宗東本願寺派本山東本願寺によって造られ、小動物公園や花畑などがある浄土庭園内にあり公園墓地「牛久浄苑…

未分類

未分類

西金砂山の頂上にある神社で、祭神は大己貴命と国常立命と少彦名命。大同元(806)年に宝珠上人が、社殿を造り祭壇を設けて、近江国比叡山の日吉神社の分霊を勧請・祭祀したのが始まりとされます。 社地は自然林に囲まれた西金砂山の…

未分類

未分類

大甕神社は織物の神様と星の神様が祀られる日本でも珍しい神社です。 大甕神社には封印された地主神・天津甕星と封印した織物の神様・武葉槌命が祀られています。 天津甕星は宿魂石と呼ばれる大岩に封じ込められており、岩山の上には本…

未分類

未分類

御岩神社は、茨城県日立市入四間に鎮座し、縄文晩期の祭祀遺跡の発掘や、日本最古の書の1つ「常陸國風土記」に「浄らかな山かびれの高峰に天つ神鎮まる」と記されることから古代より信仰の聖地であり、御岩山総祭神188柱を祀り、中世…

未分類

未分類

征夷大将軍・坂上田村麻呂の創建とも、慈覚大師の開基とも伝えられています。 大杉、高野槇の老木が立ち並び、木々の緑に朱塗りの仁王門、拝殿、本殿が映える様は荘厳です。 また、石楠花(シャクナゲ)におおわれる春の美しさも格別で…

未分類

未分類

「ホシイモノ(欲しいもの)は総て手に入る」令和に元号が変わって初めて創建された新宮「ほしいも神社」皆様の願いが叶いますように「ほしいもの」がすべて手に入りますようにという思いを込めた新しい神社です。 「ホシイモノ(欲しい…

未分類

未分類

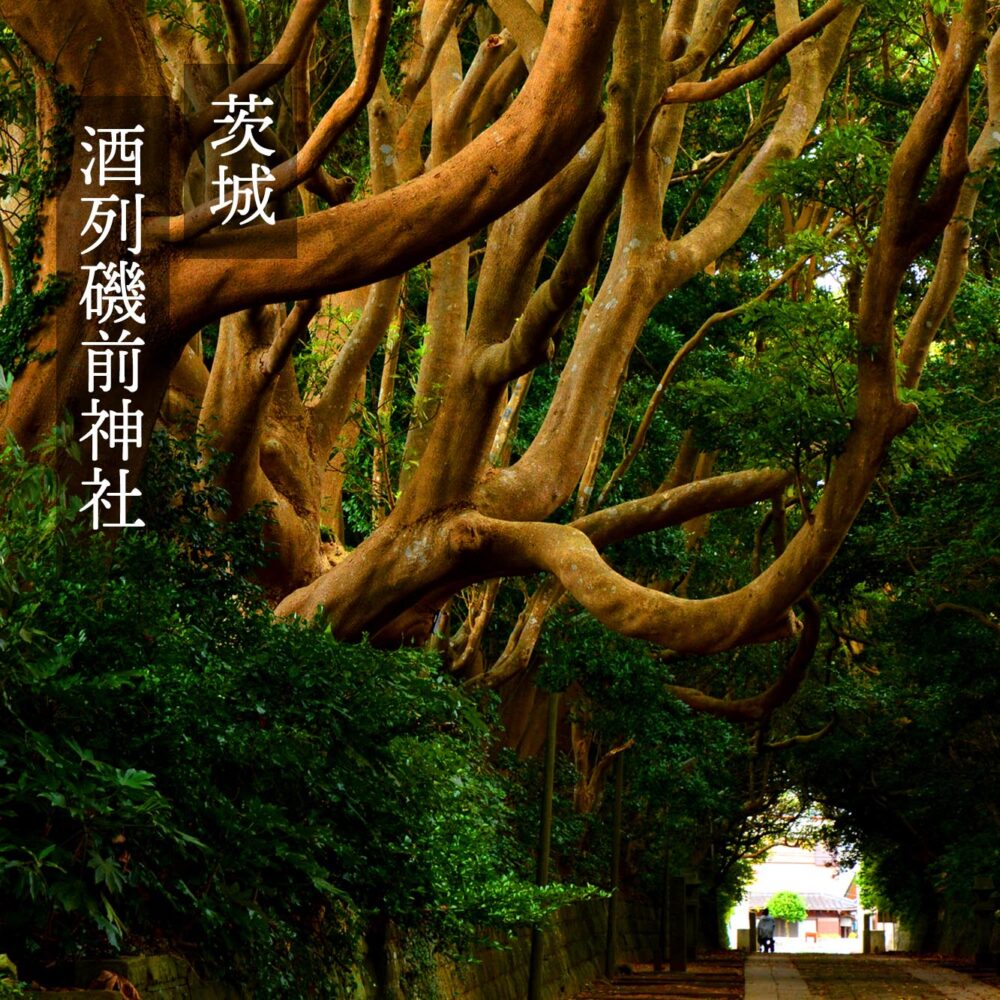

酒列磯前神社は、茨城県ひたちなか市にある神社。式内社。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。社殿に向かう参道の両側には、樹齢300年を超えるヤブツバキやタブノキが密生しており、約300mにも及ぶ神秘的な木々のトン…

未分類

未分類

笠間稲荷神社は、茨城県笠間市にある神社である。旧社格は村社で、現在は神社本庁の別表神社となっています。 別称胡桃下稲荷、紋三郎稲荷。 五穀豊穣、商売繁盛の神として古くから厚く信仰され、関東はもとより日本各地から年間300…

未分類

未分類

日本一えびす様のパワーを頂きたいっ! 大前恵比寿神社は平成元年12月10日に鎮座奉祝祭を斎行し完成した延喜式内大前神社の若宮社です。 日本一のえびす様は、地元有志の方々が大前神社に奉納してくださった御神像で、大谷石造りの…

未分類

未分類

塩原温泉のパワースポット 塩原の温泉街からほど近い場所にある塩原八幡宮は、長寿の水と親しまれる若水湧水が流れ、神聖な雰囲気を感じられるパワースポット。 国の天然記念物に指定されている逆さかさ杉すぎは樹齢約1500年と推測…

未分類

未分類

八重桜や蓮など四季折々の美しい花が咲き誇る寺 下野三十三観音札所のひとつで、9世紀初頭に開山されたと伝えられています。所在地は那須氏一族の築いた沢村城の跡地であり、沢村城廃城後に移築されました。 四季折々の美しい花が咲き…

未分類

未分類

龍王峡の守り神 鬼怒川温泉と川治温泉を結ぶ日光市の人気スポット、龍王峡に鎮座する地域の守り神です。 五龍王神社からは、綺麗な虹が架かる虹見の滝や、美しい風景を見ることが出来ます。龍王峡駅前から九十九折りの石段を下った先に…

未分類

未分類

約70体のお地蔵さんがお出迎え 森林に覆われた火山渓谷には、地蔵が並ぶ歩道があります。男体山からの噴火でできた奇勝と大谷川の清流が織りなす自然美が特徴です。 川岸には巨岩があり、岩上には晃海僧正が造立した不動明王の石像が…

未分類

未分類

天狗の社として有名な神社 古峯神社は栃木県鹿沼市草久にある神社です。祭神は日本武尊。天狗が祭神の使いとされいて「天狗の社」としても知られています。 神仏習合の時代には日光修験の道場であり、火伏や豊作・村内安全の神として庶…

未分類

未分類

世界遺産「日光山輪王寺」の別院 中禅寺は、784年、日光開山「勝道上人」によって建立されましたお寺で、世界遺産「日光山輪王寺」の別院です。日光中禅寺湖の名の由来となった「中禅寺」は、2018年に創建1234年を迎えた由緒…

未分類

未分類

国指定の天然記念物・名草巨石群 弘仁年間弘法大師空海によって勧請されたと伝えられ、江戸時代中期には別当である金蔵院によって巨石の上に石宮、 後に弁財天像(現在も金蔵院弁財天堂に祀られる)が造立されました。 江戸時代の祭典…

未分類

未分類

日本三大地蔵の名刹 岩肌を出した岩船山山頂に建てられ、かつては関東の高野山と呼ばれ一大霊場として栄えました。 標高173m、600段の階段を登ると関東平野が一望できると共に、境内には三重塔・仁王門などの文化財も楽しむこと…

未分類

未分類

のお寺 大岩山毘沙門天は『京都の鞍馬山』『奈良の信貴山』に並ぶ日本三毘沙門の一つです。天平17年(745年)、行基上人が純金の毘沙門天像を祀るのにふさわしい場所を探していたときに夢枕に神人が立ち、大岩山を教えてくれたとい…

未分類

未分類

菅原道真公を御祭神として奉祀 佐野市の神社、朝日森天満宮は学問の神様として有名な菅原道真公を御祭神として奉祀している神社です。 藤原秀郷公の七代の孫足利家綱が無実の罪におとしいれられた時、大宰府天満宮に祈念した結果冤罪が…

未分類

未分類

シアワセいっぱい野木神社 野木神社は栃木県下都賀郡野木町にある神社で旧社格は郷社。 野木神社は、およそ1600年前、仁徳天皇の時代に建立されました。 境内にあるイチョウは、県の名木百選にも選ばれており、その垂れ下がった気…

未分類

未分類

赤と白の大開運招き猫が目印の弘安5年(1282年)創建のお寺です。祈願祈祷を行う安産子育てにご利益があるお寺。 栃木県下野市下古山928-1 JR石橋駅から車で約5分 壬生ICから5Km

未分類

未分類

テレビCMでおなじみの厄除け大師 天慶7年(944年)、奈良の僧宥尊上人が開いた寺で、厄除け元三慈恵大師を安置しています。 ここでは、厄除けや方位除けの祈願が続けられています。正月には大祭が開催され、厄除けをはじめ、身体…

未分類

未分類

滝・鍾乳洞、水や緑豊かなパワースポット 出流山満願寺は栃木県栃木市出流町にある「坂東三十三観音第十七番札所 真言宗智山派 出流山 満願寺」です。 永代供養、座禅、滝行が行えるパワースポットです。 出流川の源流部のうっそう…

未分類

未分類

美人証明を発行してもらえる!? 寛政5年(1793年)の建立で、明治維新前は、通称“明石弁天祀”といわれていました。 昔この里に清泉が湧く池があったので、水にゆかりの深い神として奉祀したと伝えられています。 「美人弁天」…

未分類

未分類

恋に効く♡パワースポット 栃木県足利市にある「足利織姫神社」は縁結びの神様をお祀りしている神社で恋愛のパワースポットとして人気♡ また、各種御祈願、最近では夜景スポット、恋人の聖地としても人気のある名所です。 こちらの足…

未分類

未分類

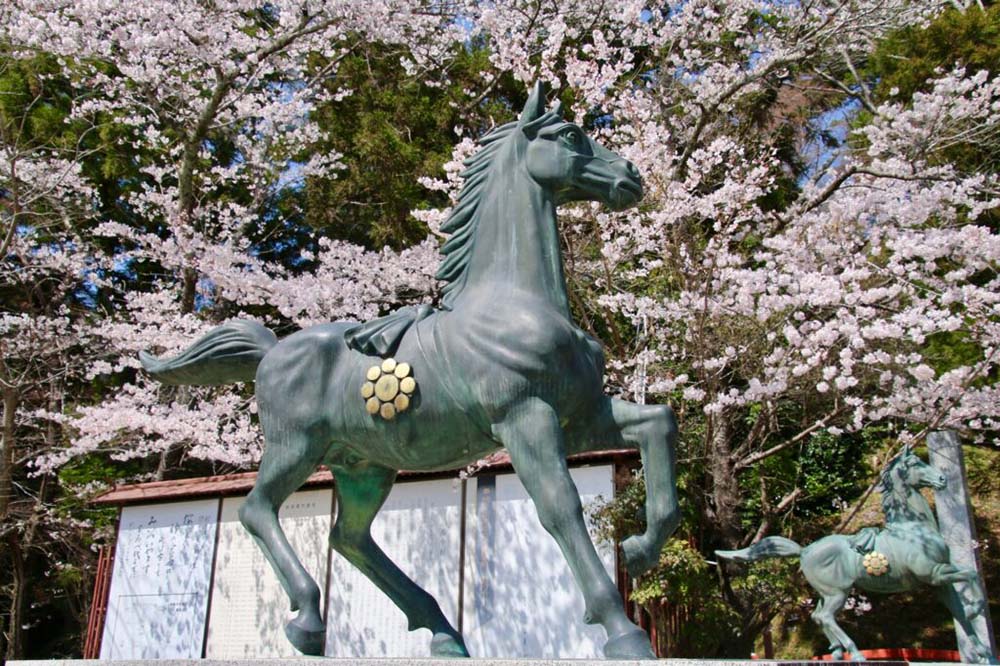

四百年以上前の8mにも及ぶ高石垣が当時の姿のまま 唐沢山城本丸跡に鎮座する唐澤山神社。四百年以上前の8mにも及ぶ高石垣が当時の姿のまま残っており、歴史を感じて頂くと共に、四季折々の花や自然を楽しむことできるスポット。 天…

未分類

未分類

笑い閻魔が名物のお寺 益子町の郊外に位置する獨鈷山。西明寺はその南斜面の中腹にあります。 益子の西明寺は本堂厨子、三重塔、楼門の国指定重要文化財をはじめ、弘法大師堂、鐘楼堂、そしてユニークな「笑い閻魔」で親しまれている閻…

未分類

未分類

大倉神社は平安時代807年の創建と伝えられ、現在地西北の愛宕山から、綱神社の摂社として境内に移されました。 美しい曲線のかやぶき屋根を持ち、質素な佇まいが歴史を感じさせます。 現社殿は室町時代の建立で国指定重要文化財とな…

未分類

未分類

装飾が独創的な神社 仁徳天皇(313~399年)時代の創立で、さらに延暦年中(782~806年)に征夷大将軍坂上田村麻呂が応神天皇を祀って八幡宮にしたと伝えられています。 本殿全体の彫刻や彩色、楼門全体を彩る装飾などは独…

未分類

未分類

春は桜の名所。開花時期にはライトアップ 芦野石の岩肌が露出してそびえ立っている中腹に観音堂があり、通称「堂の下の岩観音」と呼ばれています。観音堂や岩肌、そしてこれらをとりまく動植物が、独特な雰囲気を醸し出し、見ごたえのあ…

未分類

未分類

殺生石とともに参拝してみよう 栃木県那須町のパワースポット那須温泉神社。那須温泉神社は温泉を発見したことに感謝し祠を建てた由緒ある神社です。 商売繁盛、家内安全、病気平癒、身体健全、縁結びのご利益があるといわれています。…

未分類

未分類

「家光公」の廟所 大猷院は徳川三代将軍「家光公」の廟所です。 世界遺産にある境内で登録された22件の国宝・重要文化財が建ており315基の灯籠も印象的です。 祖父である「家康公」(東照宮)を凌いではならないという遺言により…

未分類

未分類

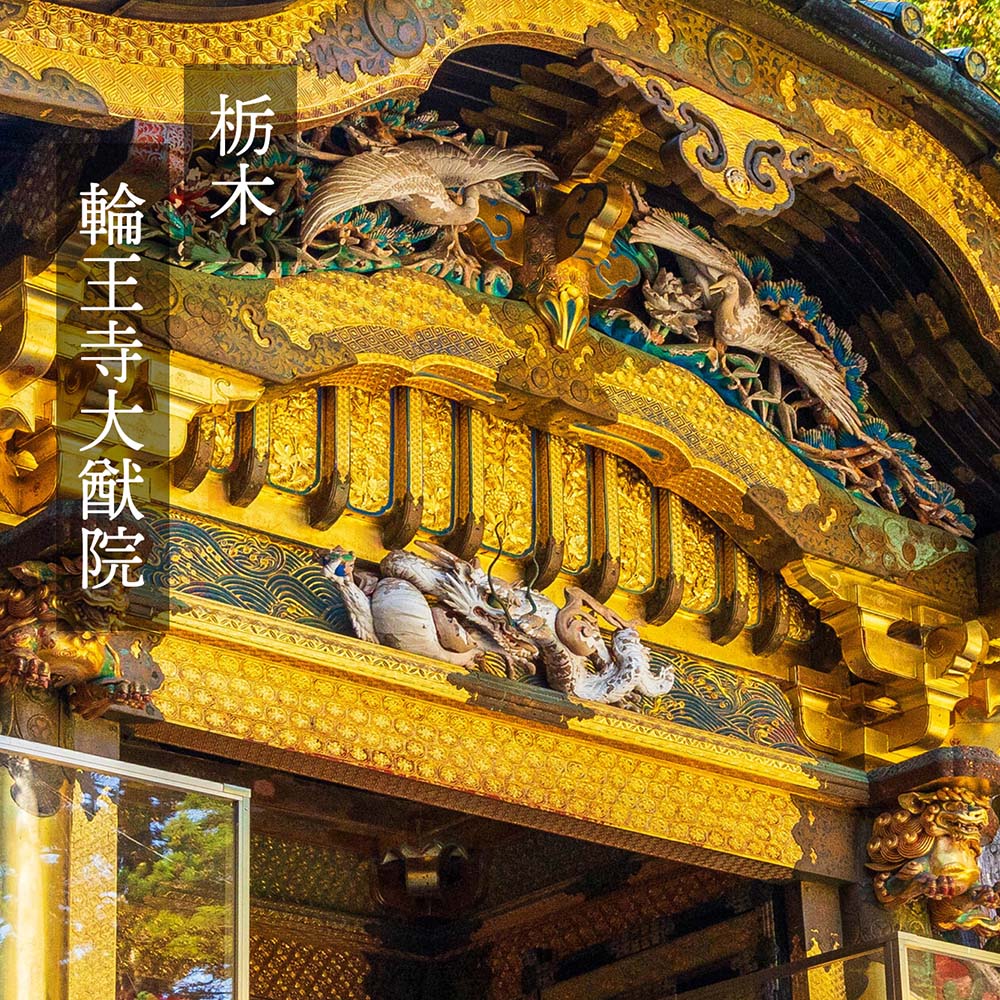

世界遺産登録のお寺 日光山輪王寺はお堂や塔、15の支院全体の総称で、「日光の社寺」として世界遺産に登録されています。 1200年以上前、日光開山の祖である勝道上人が四本龍寺を建てたのが始まり。 天台宗三本山のひとつに数え…

未分類

未分類

日本最古の石仏 宇都宮の中心から車で約30分。石の里・大谷にある寺社、大谷寺は洞窟に包まれるように建てられた非常にめずらしいお寺です。神秘的な本堂内には自然の岩壁に彫られた美しい磨崖仏が10体あり、全てが国の特別史跡かつ…

未分類

未分類

火除け、商売繁盛の不動尊 多気山の中腹にある持宝院不動尊は、北関東三十六不動尊霊場の第十八番札所で、多気不動尊の名で知られています。 本尊の不動明王坐像は、高さ1.73mの寄木造りで平安時代後期に製作されたと伝えられ、火…

未分類

未分類

「笹追い天王」の伝説 永禄六年(1563年)、塩谷氏15代目の兵部大輔惟朝が、尾張国津島牛頭天王宮の分霊を勧請して創建したと伝えられています。この神社は塩谷氏や喜連川氏から代々崇敬され、喜連川を含む15郷の総鎮守とされて…

未分類

未分類

都会の真ん中にある神社 宇都宮二荒山神社は、栃木県宇都宮市にある神社です。正式名称は二荒山神社であるが、日光の二荒山神社との区別のために鎮座地名を冠して「宇都宮二荒山神社」と呼ばれています。 古くは宇都宮大明神などとも呼…

未分類

未分類

相馬家代々の氏神として崇敬されてきた相馬中村神社は、相馬三妙見社の一つで、天之御中主神を祭神としています。 相馬中村神社の始まりは、今から一千余年前の承平年間(931~937年)にさかのぼります。相馬家の先祖、平の将門が…

未分類

未分類

相馬公も紅葉狩りをされたと言われている 宝蔵寺の創建は延暦20年本尊は不動明王で、征夷大将軍坂上田村麻呂が宝蔵寺を建て、蝦夷征服を祈願させたと伝えられています。 山門と春・秋の景観は必見のお寺で、例年紅葉のライトアップな…

未分類

未分類

光背が炎のように赤く彩られた不動明王像 不動堂の隣に石の不動明王像が立ち、その光背は炎のように赤く彩られ、その色から「赤不動」と呼ばれています。 遠藤ヶ滝不動尊を過ぎ、杉田川渓谷沿いの遊歩道を30分ほど登ると、大岩の間か…

未分類

未分類

鑑賞は早朝と夕暮れ時がおすすめ 境内周辺には約30種類5,000株、寺向に3,000株、寺沿線の紫陽花ロード5km区間に8,000株の紫陽花が咲き誇ります。 鑑賞は早朝と夕暮れ時がおすすめです。 故石原裕次郎さんの7回忌…

未分類

未分類

江戸時代には麿崖に三十三観音が刻まれる 岩谷観音は、信夫山の中腹・東側の岸壁に掘られた磨崖仏群で、三十三観音、地蔵尊、不動尊など60余りの仏像が刻まれています。 平安時代の末期から鎌倉時代にかけて、この地を支配していた豪…

未分類

未分類

日本三大不動尊のひとつ 中野不動尊は、福島県福島市飯坂町中野にある曹洞宗の寺院です。 福井県の曹洞宗大本山永平寺の直末寺であり、日本三大不動尊のひとつに数えられています。 「中野のお不動さま」と呼ばれ、日本三不動の一つで…

未分類

未分類

まるでジブリに出てきそうな宮津上世屋にある神社。 宮津湾沿いの日置から道路を上っていくと、上世屋集落を前にして棚田の中にこんもりとした社叢が見えてきます。 内には宮津市指定天然記念物「世屋姫神社のオオモミジ」があります。…

未分類

未分類

木面十一面観音立像など数多くの貴重な文化財 都々古別三社の一つで、江戸時代には「近津三社」(馬場都都古別神社、八槻都々古別神社、下宮近津神社)として総称されていた“中宮”にあたります。 縁起によると、日本武尊(ヤマトタケ…

未分類

未分類

弘法大師の御御仏 山本不動尊 樹齢100年を超える杉並木を抜け、境内を過ぎると渓流を眼下に見下ろす50mの巨岩の洞窟に御本尊が安置された霊場が現れます。 大同2年(807年)、弘法大師が東北行脚の途中に護摩壇を築き、八溝…

未分類

未分類

白河藩主だった松平定信を祀る神社 南湖公園内にある白河藩主・松平定信公を祀る神社は、大正11年に渋沢栄一翁の支援で建立されました。 境内には、定信公の遺品や渋沢翁の書を収めた「南湖神社宝物館」があります。 境内には定信公…