敦賀赤レンガ倉庫

敦賀港の東側に2棟並んで建っている『赤レンガ倉庫』は、福井県内でも有数のレンガ建築物です。 2009年1月には、北棟・南棟・煉瓦塀が国の登録有形文化財に登録されました。 外国人技師の設計によって1905年に建てられた当時…

温泉大好き女の一人旅ブログ。車で日本一周完走したよ

未分類

未分類

敦賀港の東側に2棟並んで建っている『赤レンガ倉庫』は、福井県内でも有数のレンガ建築物です。 2009年1月には、北棟・南棟・煉瓦塀が国の登録有形文化財に登録されました。 外国人技師の設計によって1905年に建てられた当時…

未分類

未分類

※氣比神宮=けひじんぐうと読みます。 市民に「けいさん」の愛称で親しまれる氣比神宮は、大宝2(702)年の建立と伝えられています。 7柱のご祭神をまつる北陸道の総鎮守。明治に官幣大社となりました。 高さ約11mの大鳥居(…

未分類

未分類

常宮神社は、地元では「お産のじょうぐうさん」と呼ばれ親しまれている神社です。 神功皇后が、ここで皇子の応神天皇を安産したことから、安産の神様として崇められています。 神功皇后は、氣比神宮の祭神・仲哀天皇の妻であるため、常…

未分類

未分類

美浜町新庄にある屏風ヶ滝は、落差約20メートルあり、三方が岩に囲まれた美浜町有数の景勝地です。 ビギナーでも登りやすい遊歩道があり、約40分ほどで滝近くのあずま屋に到着します。 滝の岩肌に彫られた不動明王の図も見どころで…

未分類

未分類

美浜町に広がる三方五湖は、レインボーライン山頂公園の展望台から全ての湖を眺める事が出来る絶景スポット。 東西南北、全ての方角で、日本海・三方五湖が一望出来ます。中腹までは車で登ることができ、第一駐車場より上はリフトが利用…

未分類

未分類

若狭湾一望!全室オーシャンビュー&獲れたて海の幸が自慢の宿★天然温泉100%の美浜温泉は、美肌の湯♪ 三方五湖を眺めながら美肌効果のある美浜温泉を満喫 男女各浴場、ともに大きな窓があり、若狭湾が一望できます!開放的なお風…

未分類

未分類

隣家からの火事を防ぐ卯建(うだつ)があがりひときわ異彩を放つ京藤家は、今庄宿では脇本陣格の建物であり、幕末の国学者・歌人の橘曙覧などの書が所蔵されています。 また、水戸天狗党の一行が宿泊し、刀傷をつけた柱が残っているんで…

未分類

未分類

町並は今もなお、昔の面影を残し、素朴な雰囲気を漂わせています。 角を曲がって路地裏に足を踏み入れると、そこはもう時代劇の宿場町、タイムスリップ気分が味わえるはず。 今庄宿は、2021年8月2日に「重要伝統的建造物群保存地…

未分類

未分類

天正6年、柴田勝家が道を改修してから栄えました。 北国街道の入口として初代福井藩主結城秀康以来、関所を設け旅人を取り締まった重要な場所でした。 現存する民家の藁葺の屋根は甲(かぶと)造りで珍しいものです。 営業時間は9:…

未分類

未分類

地蔵言わぬが我言うな。言奈地蔵 昔、権六という馬子が旅人を殺し金を奪い、そばの地蔵に「言うなよ!」といったら「地蔵言わぬが我言うな」と言われ山を下りた。 その後この峠で殺した旅人の子供と出会い権六は因縁におののき自ら仇を…

未分類

未分類

落差は約60メートルあり平成2年に「日本の滝100選」の一つとして指定されました。 階段を降りてすぐそばから見上げる滝の姿は壮観の一言に尽きます。 また、紅葉の季節も夏にはない趣を感じさせてくれます。 この滝にはその昔こ…

未分類

未分類

南越前町には、世界の花はす約130種が見られる鑑賞蓮園、蓮見台などがある花はす公園があります。 7~8月にかけては、はすまつりが開催され、花はすをテーマにしたイベントが繰り広げられます。 福井県南条郡南越前町中小屋64-…

未分類

未分類

西山公園の中腹にある”日本で一番小さい動物園”です。みんなに大人気のレッサーパンダをはじめ、タンチョウヅルやリスザルなどが飼育されています。 また、併設されている「レッサーパンダのいえ」では、天候に左右されずに間近でレッ…

未分類

未分類

劔神社は、1800年の歴史を有し、毎年多くの初詣客でにぎわう神社としても知られています。 戦国武将織田信長の祖先は、当社の神官で、出身地の地名を取って「織田氏」を名乗ったとされます。 本殿は県の指定文化財に、梵鐘は国宝に…

未分類

未分類

広大な陶芸公園の各所に桜が植えられているため、見ごろの時期には公園内どこでも桜を眺めながら散策できます。 4月中旬には「越前陶芸村しだれ桜まつり」、5月下旬には「越前陶芸まつり」などイベントも多く開催され、見所満載です。…

未分類

未分類

国定公園に指定されている越前海岸は、北は東尋坊、南は敦賀の杉津にかけての海岸線で、真ん中の越前岬を西端に、緩い「く」の字形で日本海へ突き出ており、北端部に九頭竜川が流れ込みます。 リアス式海岸である若狭湾と違い、隆起海岸…

未分類

未分類

今立東部の権現山中腹にある柳の滝は、大小5つの滝で成り立っています。 30メートルの高さから流れ落ちる布滝や、巨岩が2メートル余りもえぐられているお釜滝をはじめ、不動滝、窓滝、夫婦滝とバラエティ豊かな滝の景観が楽しめます…

未分類

未分類

平安時代の文学者・紫式部は、若き日の約1年半を武生で過ごしています。 越前市の紫式部公園には、12単衣をまとった金色の紫式部像と、平安朝式庭園が精密な時代考証のもとに設けられています。 福井県越前市東千福町20-369 …

未分類

未分類

「日本の歴史公園100選」認定のさばえのシンボル公園です。 春には、約5万株のつつじが咲き乱れる日本海側随一のつつじの名所。 桜、つつじ、もみじ、雪吊り風景と四季を通じて多くの人で賑わいます。 また、園内には、動物園、芝…

未分類

未分類

今から約300年前、江戸時代初期に建てられた入母屋造りの民家をそのままの姿で復元したもので、国の重要文化財に指定されています。 須波阿須疑神社に仕える12軒衆の中の1軒として伝えられる家柄で、家のつくりからも豪農だったと…

未分類

未分類

越前町の北端、高さ約100メートルの大断崖が鳥糞岩です。 先端部が海鳥の棲息地となっており、その糞が白く見えることからこの名が付けられました。 福井県丹生郡越前町梨子ヶ平 JR福井駅下車 京福バス茱崎線水仙ランド行乗車約…

未分類

未分類

総社は国府所在地には必ず置かれた神社。 古代、その国にあるおもな神社を毎年巡拝することが国司の大きな仕事のひとつでした。 神々を一ヶ所に集めて祭り、そこに参拝することで国内巡拝にかえようとしたのが総社です。 市民から「お…

未分類

未分類

本殿はおよそ500年前の建物で、和様・唐様・天竺様と建築様式が見事に融合した優美な社殿は国の重要文化財に指定されています。 境内にある朱塗りの山門は、かつての神仏混合の名残りで杉木立とともに、荘厳な雰囲気をかもしだしてい…

未分類

未分類

織田信長の家臣で府中三人衆のひとり、佐々成政が天正3年(1575)に築いた平城の跡で県指定史跡。 当時は内堀と外堀がつくられ、城の全域は東西300m、南北350mにおよんだといいますが、今は本丸跡と土塁や堀の一部が残るだ…

未分類

未分類

越前海岸一帯は越前加賀海岸国定公園に指定され、日本海の荒波により形成された「呼鳥門」は、越前岬の北1.7kmに位置し、風と波の侵食作用によってくり抜かれて出来た天然のトンネルです。 この辺りは、越前岬、鳥糞岩など切り立つ…

未分類

未分類

総社大神宮斜め向かいに白壁の蔵が建ち並ぶ通称「蔵の辻」と呼ばれるおしゃれな一角があります。 この地区では江戸時代以降関西から北陸方面への物資の中継基地として栄えており、それぞれ商人たちの蔵が並んでいました。 今は市街地活…

未分類

未分類

樹木の生い茂る足羽川渓谷にかかる橋で、全長44m・幅1.8m・高さ12mの全国的にも珍しいカズラのつり橋です。 独特の揺れもあってスリル抜群。 この橋の上で愛を誓うと永遠に幸せになれると言われています。 例年、4月中旬頃…

未分類

未分類

花筐公園は桜と紅葉のメッカです。 継体天皇ゆかりの地として知られるここ花筐公園は春の桜が有名ですが、ケヤキ、ブナ林の広がる三里山周辺は、秋の紅葉のメッカでもあります。 もみじが鮮やかに彩る山道は一見の価値があります。 1…

未分類

未分類

越知山の山頂付近は、かつて神仏混合の山岳霊場だったといわれています。 頂上の三角点付近には、奥の院や、大師堂、社務所、日吉神社、本殿、拝殿があり、この本殿が越知神社にあたります。 越前五山の一つとして、信仰を集め、白山を…

未分類

未分類

仁和3年(887)、越前に流された中納言紀友仲が無実の罪を晴らすために、この地で祈願を続けました。 まもなく許されて都に帰ることができ、感謝して社殿を建てたのが由来といわれています。 これだけ大きな拝殿は珍しく、昭和56…

未分類

未分類

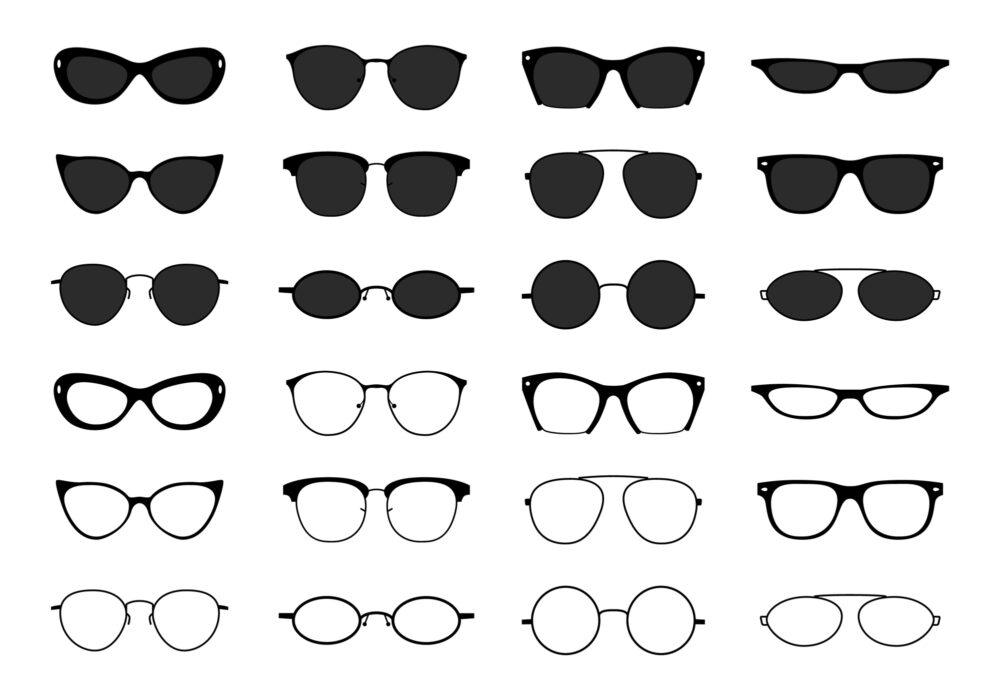

福井県の地場産業である眼鏡の製造販売所で、めがね工場見学も行っています。 直売コーナーでは市場価格の5~7割引とリーズナブルな特別価格で販売されています。 福井県越前市にある「越前めがねの里」は、地元福井の方や観光に い…

未分類

未分類

日本海に望む断崖の上に白くそびえ立つ越前岬灯台。 その風景をバックに広がる日本三大群生地の一つである越前岬水仙卿。 その中にある越前岬水仙ランドでは、越前水仙が一面に広がり、越前水仙を心いくまで楽しむことができます。 ※…

未分類

未分類

越前町の最北部にあり、日本海に突き出た断崖で、海食作用によってできた岩礁が多く見られる景勝地です。 近くには、玉川観音をまつった海食洞や浸食作用によってできた呼鳥門、鳥糞岩などがあり、多くの観光客が訪れます。 福井県丹生…

福井

福井

ミシュラングリーンジャポンぜよ!永平寺さん 曹洞宗開祖・道元禅師が寛元2年(1244)年開いた坐禅の修行道場。 境内には大小70棟余りの建物が並び、特に回廊で結ばれている七堂伽藍は日常の修行に欠かすことのできない大事な建…

関東の温泉・秘湯ブログ

関東の温泉・秘湯ブログ

草津温泉のコスパ宿 草津温泉 群馬県の山あいにある草津温泉は、古くから「恋の病以外、すべて治す」といわれる名湯。 標高約1,200メートルに位置し、年間を通して硫黄の香りが漂う温泉街です。 草津といえば、やっぱり湯畑。 …

未分類

未分類

大野藩の家老を務めた田村又左衛門家の屋敷跡(市指定文化財)。 主屋は文政10年(1827年)に建てられた県内で数少ない武家住宅の一つです。 福井県大野市城町7-12 期間限定の風車棚 屋敷前と庭先に合計500個以上の風車…

未分類

未分類

見渡すかぎり日本海。海抜100メートルからの眺めを堪能できる展望タワーです。 日本海唯一の大展望台と親しまれ、海抜100メートル、地上55メートルの展望台です。 展望2階からは白山連峰をはじめ眼下には東尋坊・雄島・越前海…

未分類

未分類

“歴史とロマンが漂う悠久の地”西暦717年に泰澄大師によって開かれ、最盛期には「48社、36堂、6千坊、僧兵8千人」という壮大な宗教都市であったと伝えられています。 白山国立公 園の豊かな自然の中にあり、境内一面を覆う幾…

未分類

未分類

六呂師高原公式ウェブサイトでは六呂師高原は福井県勝山市と大野市をまたぐ高原です。 山々では自然の音や色や味わいが また新しく楽しめる時期になりました。 のどかな牧歌風景の広がる高原一帯には、乳牛が放牧された「奥越高原牧場…

未分類

未分類

勝山市内外のお土産や農産物をはじめ、道の駅オリジナルグッズや恐竜グッズなど多数取り揃えます。 中でも、道の駅限定販売の「勝ち山羽二重」は、口の中に広がる黒糖の味とクルミのアクセントが、やみつきになること間違いなしのイチオ…

未分類

未分類

「本願清水」は、陸封型イトヨの生息地の南限として国の天然記念物に指定されており、本願清水イトヨの里は、淡水型のイトヨの保護と水環境の保全啓発を目的とした学習施設です。 イトヨの棲む池を水中から観察できる観察窓を主として、…

未分類

未分類

幕末期に大野藩の財政再建に尽力した家老の内山七郎右衛門良休と弟の隆佐良隆の偉業を偲ぶため、後の内山家の屋敷を解体復元し保存したものです。 母屋は明治15年頃、建築された母屋と渡り廊下で繋がれている離れは大正時代に建てられ…

未分類

未分類

打波川の上流、願教寺山のふもとにある刈込池は、その昔、泰澄大師が白山千蛇ヶ池に棲む大蛇を分けて刈り込み、封じ込めたという伝説で知られています。 ブナやミズナラの原生林に囲まれ、白山連峰のひとつ「三ノ峰」を映す静謐な池で、…

未分類

未分類

平成27年にかつやま恐竜の森にオープンした新たなアミューズメント施設「かつやまディノパーク」。 総面積は1.7ヘクタール、全長約460mのウォークスルーで味わえる冒険アトラクションになっていて、実物大で動き、鳴き声を上げ…

未分類

未分類

九頭竜川右岸に約1.5kmにわたって続く弁天桜並木は「1目千本」と呼ばれ、約450本のソメイヨシノが植えられ、桜の名所として知られています。 その弁天桜並木で満開を迎える毎年4月中旬に行われるのが弁天桜まつりです。 桜の…

未分類

未分類

大野市は地下水が豊富で、町のいたるところに湧水地があります。 なかでも名水百選に選ばれた”御清水(おしょうず)”は、古くはお殿様のご用水として利用されていたため”殿様清水”とも呼ばれてきました。 湧きでる水の温度は一定で…

未分類

未分類

大野市の碁盤の目のような通り、その七間通りにたつ朝市は、400年以上の歴史を誇っています。 全国的にも珍しい地面に農産物や加工品を並べ生産者とお客さんが楽しい買い物を行える市です。 毎年春分の日~大晦日までの朝7時~11…

未分類

未分類

未分類

未分類

北陸最大級の庭園露天風呂とバイキングが大好評♪ 湯の風情を・・・風の温泉郷「十楽」が誕生しました。 四季を愛で、天を仰ぐ「風の温泉郷 十楽」誕生。源泉から溢れる豊富なお湯を、北陸一の庭園露天風呂や花見風呂、陶器風呂、足湯…

未分類

未分類

明治12年にオランダ人技師エッセルの設計で建築されたといわれる龍翔小学校を、郷土資料館として復元したものです。 千石積ベザイ船の5分の1の模型、高さ11mの三国祭の山車は圧巻です。 三国が生んだ作家・高見順の書斎の復元を…