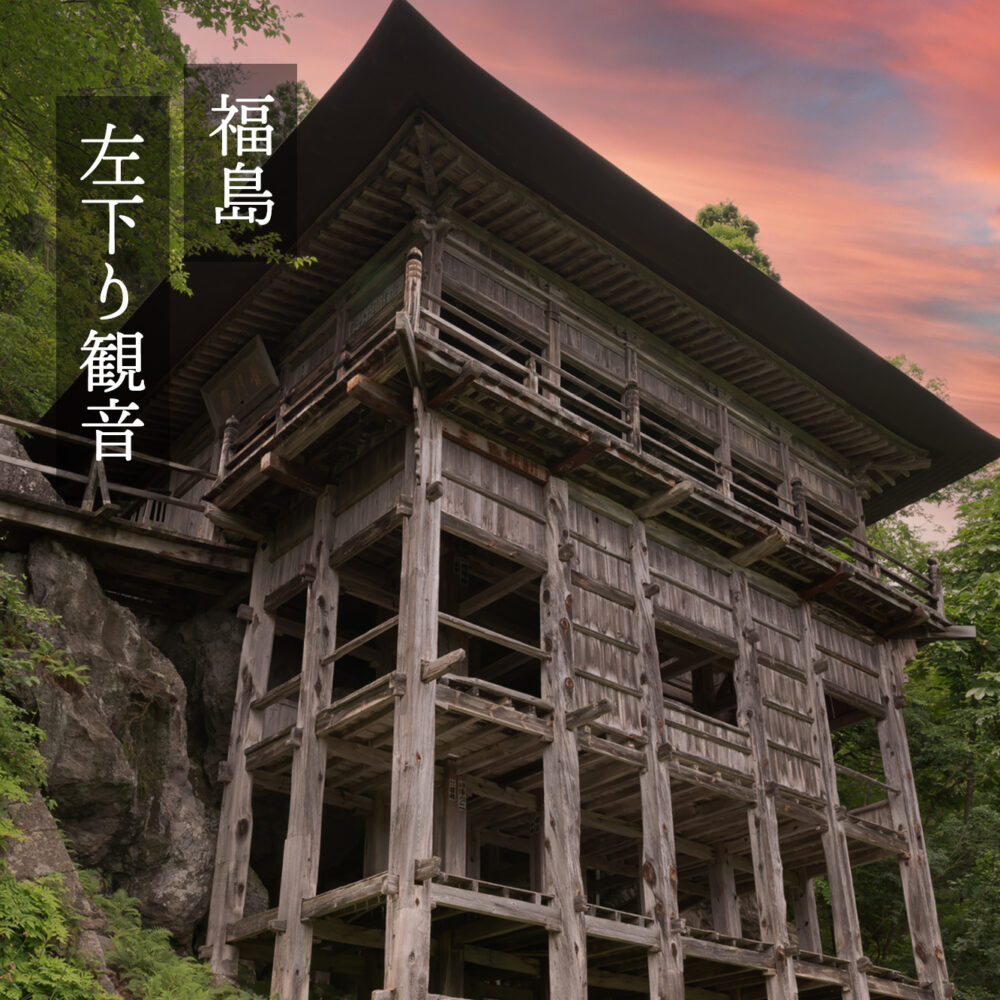

左下り観音堂はすごい迫力だった

こちらもさざえ堂と並び会津に来たら立ち寄ってみたかったスポット。駐車場はあるんですが、この坂を車で登って大丈夫なの!?とちょっと躊躇してしまう場所にあります。安心してください!坂を登りきったら広い駐車場があります!(ただ対向車が来たらすれ違いは不可能です…)

駐車場からさらに上へ上へ。濡れた枯れ葉でぐちゃぐちゃの足元悪い階段を5分ほど登らねばならんのです。かなり急勾配なのでしんどい…暑い…

旭日旗マークの看板が見えたら左下り観音はもうすぐそこ。

滝汗で階段を登りきりやっとついた!観音堂は江戸時代の懸造りですが、その歴史は平安時代までさかのぼるといわれています。山の中腹にある岩を切り開き構築した見事な三層閣のお堂です。

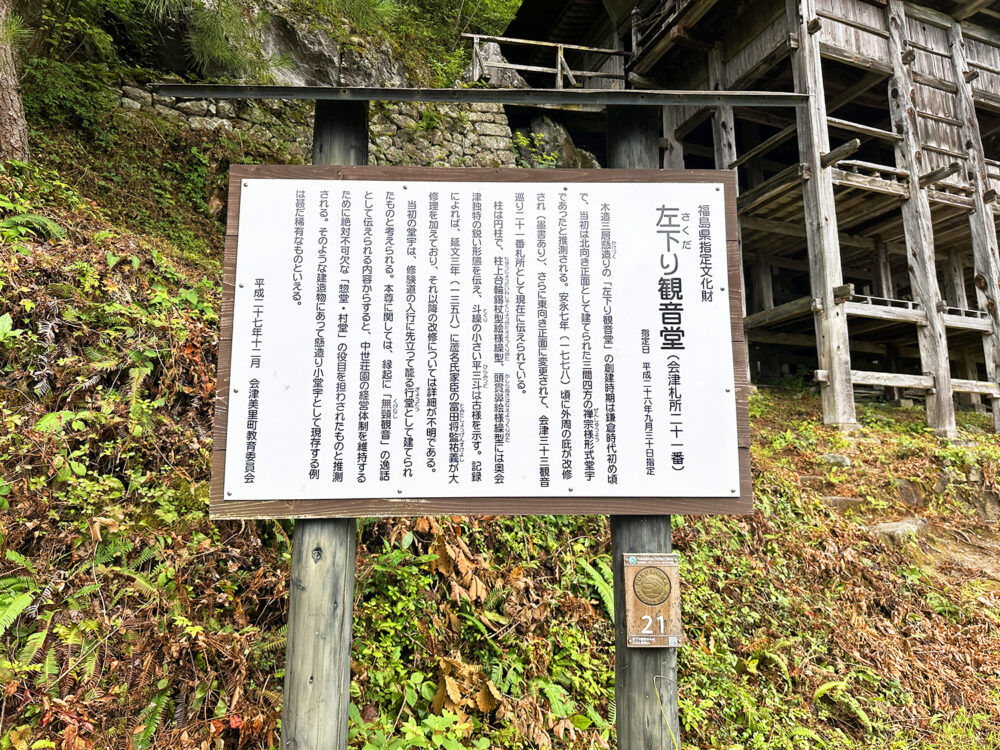

五間(約9m)四方、高さ四丈八尺(約14.5m)の木造三層閣。東向きに廻り縁が設置されており、当初は修験道の入行前に籠るための行堂として建てられたと考えられているそうです。

古い建物なので立入禁止の危険箇所も多々あり。お参りは自己責任で危ないところには入らないようにしないと。

裏に回ると石像の無頸観音が安置されています。

修験道の入行に先立って籠る行堂として建立

左下り観音堂(さくだりかんのんどう)は、福島県会津若松市の山中にひっそりと佇む、東北屈指の「懸(かけ)造り」建築です。「懸造り」とは、断崖絶壁のような急斜面に張り出すように建てられた伝統的な建築様式で、京都の清水寺や栃木の大谷観音などと同様の構造を持ちます。

この左下り観音堂は、創建こそ平安時代にさかのぼると伝わりますが、現存の建物は江戸時代中期の再建とされています。三層閣・高さ約14.5m・五間四方(約9m四方)という堂々たる木造建築で、山肌に溶け込むようにして建てられている姿は、まさに信仰と自然の融合といえるでしょう。

かつては修験道の修行僧たちが入行前に籠もる「行堂(ぎょうどう)」として使われていたともいわれ、現在でも独特の霊気を感じる場所です。

参道は急な階段と足場の悪い山道が続くため、しっかりした靴や服装で訪れるのがおすすめ。

立ち入り禁止エリアもあるため、注意を払って見学する必要があります。

また、裏手には首のない石仏「無頸観音(むけいかんのん)」が安置されており、ミステリアスな空気感に包まれています。

観光地化されていない静寂な雰囲気の中で、「祈り」や「畏れ」の文化に触れられる、貴重な隠れた名所です。

車:磐越自動車道会津若松ICから車で約30分

駐車場あり(※途中の坂道が急なので対向車に注意)

徒歩:駐車場から徒歩約5分(急な階段あり、滑りやすいので注意)